���������L��Y�Ɛl�� 2015�H�ƎY�Ƃ̎��@��

���̃y�[�W�́@![]() �@�ł�

�@�ł�

| �@�����܂ł̌�ʔ�͎��ȕ��S�@ | �@��茧���̃o�X��͖����@ | �@1���Q�H�E����t���E���H1��łP���R��~�@ |

| �@���₢���킹��Q���\���݁��N���b�N�@ | �@���ē��iPDF)�@ | �@�s���̏ڍ��iPDF)�@ | �@�P�����@ | �@�Q�����@ |

| �@�P���ڏW���@ | �����w�o�� | �@�j�`�R����芔������@ | �@������Ђ킵�̔��@ | �@�V����X(�������j�@ |

| ���쉷�� |

�u���쑑�v����E�h�� | �@ | �@ | �@ |

| �@�Q���ڒ��̎U���@ | �o���L�O�ʐ^ | �����܂������q�� | �@�ޗlj��i��蒬�j�Œ��H�@ | ���̂ӂ��� |

| �@���̉w�ΐ_�̋u�i��蒬�j�@ | �@�n�����p�[�N������@ | �@�����w�����E���U�@ | �@ | �@ |

�����L��k���́w�H�x���w�Y���x�̖��� �@�������L��Y�Ɛl��ł́A�����L��̎Y�ƐU�����ƗU�v�̂��߂̌��n���@��N���{���Ă���܂��B2015�N�x�̎��@��́A�����L��̒��ł��k���S�s���́u�H�v�Ɓu�Y�Ɓv���e�[�}�ɁA�����L��ł��H�̑f�ނ�@�ɂ�������Ɠ������@���A�܂��A�U�v��Ƃ̍H�ꎋ�@��`���O�`���O�n�R�̗��H�[�t�F�X�^�Ȃǂ̃C�x���g���y����ł��������A����̊F���܂ɐ����L��̖k���̖��͂����\���Ē����v�����Ŏ��{���܂����B�h����̏��쑑�́A���������������̏��쉷�ɂ���A�g�t���̏����V�[�Y���ł����B

�����L��k���̖��͂��Ĕ������A�V���ȉ\�������o���A����Ȏ��@�ɂȂ�K���Ƃ̑z���Ŏ��{���܂����B�����A�Q���҂̊F���܂̊��z�͂ǂ��������ł��傤���H |

![]() �@�@***********�@�������L��Y�Ɛl�������n���@��J�Ó��e�@***********

�@�@***********�@�������L��Y�Ɛl�������n���@��J�Ó��e�@***********

| ���ē��� | �R�`�������������� | |

| �s���̏ڍׂ� | �R�`�������������� |

|

�����w��9�F36�@�͂�Ԃ�11���`11�F47 �����w�� |

�����w�k�����琼���o�X����Ɍ������A���ʘH�F������ |

�����o�X���i�����o�X��ό��n�ւ̃o�X�j |

![]() �@�@12��50�������w�����o�X����W���A���s�̐V�����o�X��13��00���o��

�@�@12��50�������w�����o�X����W���A���s�̐V�����o�X��13��00���o��

���}��26�Ԃ�����Ƀo�X�����܂�

|

| �o�X�^�[�~�i���ŁA��N�x�܂Ŋ�蒬��揤�H�ۂō��X�،��i�ے��Ƌ��ɓ��Y�Ɛl��̎����ǂ��߂ĉ������܂����R�{���K����Ƃ�����܂����B�킴�킴�x�݂Ȃ̂Ɋ�蒬���琷���܂ŗ��ĉ������āA���ŖX����A��蒬�I���W�i�����i�u�L���x�c�܂イ�v�i�����L�Q�����j���h�b�T����������ĉ������܂����B���y���l�ł����A�L��������܂��B |

| �j�`�R�����̊F�l�A�A�ƒ��ɂ��ւ�炸�A�����̎Ј��̊F�l���Ή����ĉ�����A�^�ɗL��������܂����B���̓��̓V���o�[�E�B�[�N�̋x�݂��������W�ŁA�y�j���ł����Ƃ���Ă܂����B��c���Ŋ�ƊT�v�̐���������A�R�ǂɕ�����čH�ꌩ�w�����܂����B���̌�A�Ăщ�c���ł��������������Ȃ��玿�^�������s���܂����B�]�ƈ��͂قڑS����蒬�A�������s�A�����s�ȂǂɏZ��ł���A�n���̌ٗp�ɑ傫���v������Ă����܂��B |

���s�̃o�X�͐V�� |

�j�`�R�����̎������� |

| �@�j�`�R����芔����Ђ́A1981�i���a56�j�N2���A��茧���тɊ�蒬�̗U�v�ɂ��A�j�`�R��������Ёi�{�Ё@���s�s�A���{��142��8�疜�~�A���E��؈ꕔ���j��100%�o���ɂ��A�����^�A���~�j�E���d���R���f���T�̐�����ړI�ɒn��Љ�̈���Ƃ��Ēn���Y�ƂɊ�^���ׂ����邢���Ƌߑ�I�ݔ��������Ċ�蒬�ɐݗ�����܂����B �@�j�`�R��������Ђ́A������Њ���䐻�쏊(1950�N8���j�����{�R���f���T�H�Ɗ������(1961�N4���j���j�`�R��������Ёi1987�N10���j�Ə�����ς��Ă��܂����B1950�N�̑n���ȗ���т��āA������d�q�E�d�@�@��ɕs���ȃR���f���T���H���i�̊J���A�����A�̔�����|���ė����܂����B���݁A3�̃R�A���Ɓi�A���~�d���R���f���T�^�t�B�����R���f���T�^��H���i�j�ŃO���[�o���ɐ����A�̔���W�J���A���ɐL���ڊo�����u�G�l���M�[�E���E��Ë@��v�u�����ԁE�ԗ��֘A�@��v�u�����Ɠd�E�Y�Ɨp�C���o�[�^�@��v�u���ʐM�@��v��4�s�ꕪ��ŁA�ϋɓI�Ȋ�Ɛ헪��W�J���Ă��܂��B�t�o�r�ŗL���ȃ��^�J�d�@������Ђ�ψ���̊�����Гѓ��d�@���쏊�A���̓Z���T�̓��{���j�A�b�N�X������Ђ��q��Ђł��B �@�A���~�j�E���d���R���f���T�́A�A���~�j�E���̕\�ʂɌ`�����ꂽ�_���A���~�j�E����U�d�̂Ƃ��A�z�ɔ��ƉA�ɔ��Ƃ̊Ԃɉ�݂���Z�p���[�^�����ɊܐZ�����d���t��^�̉A�ɂƂ��ăR���f���T���`���������̂ł��B �j�`�R����芔����БS�i |

| �@�R���f���T�͓d�q���i�̒��Łu�d�C��~����v��ڂ�S�����̂ł��B��ʂɓd�q�@��̎����̓A���~�j�E���d���R���f���T�̎����ɍ��v���܂��B�d�������h���C�A�b�v���āA�R���f���T�̖������ʂ����Ȃ��Ȃ����Ƃ��ł��B���������ăA���~�j�E���d���R���f���T�������������ێ���s���܂��ƁA�d�q�@��͐��\�N���ғ���������Ƃ������Ƃ�����܂��B�h���C�A�b�v�͉��x�ɂ���ĉ�������܂��B�u�A���j�E�X�̖@���v�ŁA���x��10�������ƃR���f���T�̎�����2����1�ɂȂ�܂��B���������ēd�q�@��̐ݒu���̉��x�Ǘ��������ɉe�����Ă��܂��B �@�j�`�R����芔����Ђ͎ʐ^�ł�������̂悤�ɁA�ג����H��ŁA��S���\���[�g���̒������C���Ƀ��{�b�g���u���Y�����ƕ���ŁA�������Ə��^�̃A���~�j�E���d���R���f���T�����l�͐�i�ł��B��ʂɎg���镔�i�ł�����A�R�X�g�͏�Ɍ������A�������d�q�@��̖��^�����镔�i�ł�����i���͐�ΓI�Ȃ��̂��v������܂��B�d�q���i�̓G�͔��ׂȗ��q�i�p�[�e�B�N���j�ł��B�o�l�Q�D�T�Ȃǂƌ�����Ƃ��̂o�l�́u���q���v�̂��ƂŁA���ꂪ�������邱�Ƃŕi���������Ȃ�܂��B����ȋ�C�A����ȋ�C�����߂��܂��̂ŁA�������H����Ńt�B���^�����O���Ă��܂����A���Ƃ̋�C�̎����ǂ���A���ꂾ���R�X�g��������܂���B��蒬�̊��́A���������d�q���i�̐����ɂ͂����Ă��ƌ����܂��B�ݔ��������I�ɉғ������邽�߂ɒ���R��ւŐ������s���Ă��܂��B���������Ő�[�̍H������w�ł���̂́A�Y�Ɛl��̃c�A�[�Ȃ�ł͂̂��Ƃł��B���ʂ̊ό��q�͐�Ό���܂���B �@�j�`�R���O���[�v�͋ߔN�A�n�����g���h�~�̊ϓ_����A�Đ��\�G�l���M�[�����p�����Љ��肪���߂��Ă��邱�ƂɑΉ����A�d�C�����ԁi�d�u�j�p�}���[�d���ƒ�p�~�d�V�X�e���Ɏ��g��ł����܂��B�ƒ�ő��z�����d���Ă��A�J�̓����͔��d���Ă���܂���B�]���ēd�C�߂�R���f���T�Z�p�������Ђ́A���̉��p�@��Ƃ��Ă����������ʂɐ��i����������Ă���킯�ł��B�j�`�R����芔����Ђ̊F�l�A��ϒ��J�Ȃ��Ή����A�܂��ƂɗL��������܂����B |

| ���̖����u�킵�̔��v�E�E�E�z�[���y�[�W ���͊�茧�������s�ł����A�ȑO�͊��S��������X�i�����Ԃ��j�Ƃ����n���̏ꏊ�Œn���u�h�̔��v�Ƃ��ĕ����\��N(1829�N)�ɑn�ƁB���̖��O�̗R���́A��h���Z��ł����ޘh�R(���R)�̎R�[����N�����鐴�炩�Ȑ��ŏ�������Ă��邱�Ƃ���u�h�̔��v�Ɩ�������܂����B�܂��A���t�̐�����ƂƂ��ɎR���ɑ�h���H���L�����悤�Ȏc�Ⴊ��������ƌ���܂����A���̐�`���疼�Â���ꂽ�Ƃ��`�����Ă��܂��B |

���˂ɐ̂Ȃ���̃u�����h�̕������D�D�D |

��В��ɐ��������Ă���Ƃ���A���J�ȑΉ��Ɋ����A�撣���ăl |

���߂ɒ��ւ��ēm���̃��[�_�[�̊y�����������Ă��܂� |

�u�������Ȃ�����A�y�������������މ�Ȃ���v�E�E�E�����Ĉ��߂Ȃ��̂� |

| �@���̖����u�킵�̔��v���X���V����X�́A�����C���^�[���k�サ��500���[�g���̐M�������܂����Ƃ���Ɉʒu���܂��B�u�킵�̔��v����Ƃ���A���̒n���ƃ��C�����Y�����ƕ���ł��܂��B�Ȃ����̂��َq���u���Ă���́H�Ƃ������Ȏ�荇�킹���r�~���[�ł����B�����͓K���ŗ①�Ǘ����Ĕ̔�����Ă��܂��B���C�����܂��A���C���Z���[�ŗ①�Ǘ����Ă��܂��B���{���ƃ��C���̃C���[�W�ɍ����X�Ƃ��āA������암�m���̂ӂ邳�Ƃł�����̎��ƃ��C���ɂ�������āA������̓X�Ƃ��������ł��B�V����X���z�[���y�[�W�ɂ́A�u�����̊y���ݕ��v�Ƃ����R�[�i�[�������āA���D���ɂ͂��܂�Ȃ����Ƃ������Ă���܂��B �@�F�l������������ŁA�d���̂Ŏ���ɑ����z�����Ă��܂����B�V�������X�����j�R�j�R�ł����B |

|

������̏d���ȗ����������Ȃ܂��̓X�A���킵�̔����猋�\���� |

�V����X���ԏ�c�o�X�̑��ɐ��H�A�J���~���Ă��܂��� |

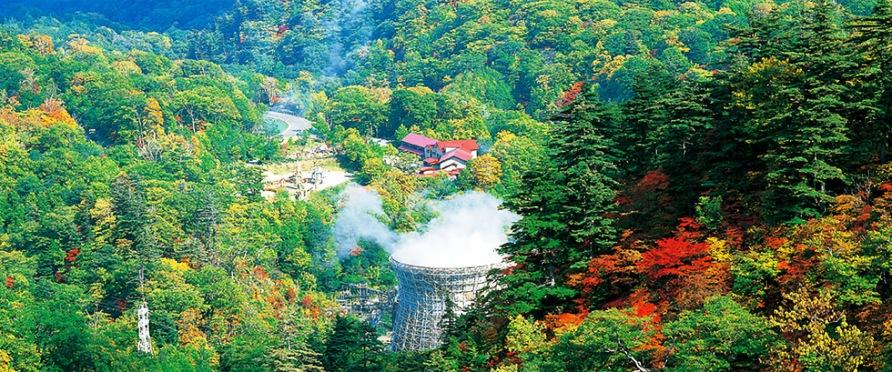

| �@���쉷��ɂ͓��{���̒n�M���d�����L��A1966�N���Ƃł�����A���N��50�N�ł��B�L�x�ȓ��ʁA���ԕY�������F�̉���A���R�Ɣ������̎R���ɕ����ꂽ���쉷�����쑑�́A2010�N7������1��̖������s�ł��h�����܂����B���쉷��ɂ͎O�̏h������܂����A���̓�͓����h�ł��B���쑑�͋ߑ�I�ł͂���܂����A�����鍋�f���b�N�X�ȏh�ł͂���܂���B�R�����̏h�́A���̂ق����������܂��B��������Q�����ꂽ������́A�I�V���C���f���炵���Ɗ�������Ă��܂����B�m���ɁA�ɓ��E������A�Q�n�A�ȖȂǂ̖������鉷��ł́A����翂т�����C���͖��킦�܂���B�܂��ɔ铒�ł��B �@���쑑�́A1960�N�J�Ƃł�����A����55�N�̂Ƃ��������ށA���j���闷�قł��B�����݂̕��I�J���q����͂��������Ԃ������ł����A������炵�̌o�����L��A�Ȃ��Ȃ����ŁA�V�����̒ʂ�����ł��B�u�������܁v�Ə�A���s���K���A�u��������v�ƌ}����A�����������������R�ɏo�Ă���^�C�v�̏����ł��B |

���쑑�̐��ʌ��� �ȂȂ��܂ǂ͍g�t���Ă��܂��� |

| �@�u�����Ă��邨�����͂���ȎR�̒��ɂǂ�����Ēʂ��Ă���́H�v�Ɛu�˂Ă݂���A�u���荞�݂Ȃ̂�v�Ƃ��������ł����B�����ł��傤�ˁA�W��850���̎��C�̒��ł�����A�ƂĂ�����Ȃ����ʋ͂ł��܂���B���Ȃ݂ɓd�C�Ə��C�ׂ͗̒n�M���d�����狟�����Ă��炢�A�Ɩ��A�g�[�A�����A�Z��ɗ��p���Ă��邻���ł��B�h�̘e���z�ǁi�p�C�v���C���j���ʂ��Ă��܂��B �@�ٓ��ɂ͒n���̏��ƁA����K�q����̌����ȏ����A����Ƃ���Ɍ����܂��B |

|

| �I�V���C�@�����Ə������C�����@�킫�𗬂�鏼��k�J�̂����炬�̉����Ȃ���A�����̓����̂�������F�̓��ɐZ����ƁA���Ƃ������Ȃ������̋C��������B����߂��炵�Ă���̂ŁA�������Ȃ���ł́A�삪�����Ȃ��B���̊قƂ�����������A�t�����g�Ő������ē����A���̏o���オ��B�����A��̂�Y��āA�Q�ĂĎ��ɖ߂�����A��ŗ��ɂȂ��Ă����i�O-^�j�Ƃ������Ƃɂ����ӂ� |  �����C�@翂̓��̓�������r�[�@�E�ߏ����L�X�Ƃ��Ă���B�����F�Ɠ����̂Q�̗���������B���Ԃ��Y���P���������f��A��_���Ȃ̂Ŕ��ɂ��D���� |

�I�V���C�@�����Ƃ����͎̂����j���C�@�u�ɒ����@�����C���L���炵�� |

![]() �@�@���e��

�@�@���e��

���e��ɂ͔������s�̓c���s���̂��ՐȂ�����A�e�������k�����Ē����܂���

���V��̈��A |

�c���������s���̈��A�@�|�����̏�������K�q����M |

���ɕ�� |

�[�H�ɂ̓A���r�̃X�e�[�L��C���i�A�ؓ��A�~�d�m�R�u�Ȃ� |

| �e�s������̍�������̒n���̎���Ē��A���C���Ȃǂ��h�b�T���A�h�̃r�[���͗]���Ă��܂��܂����B���쑑�ł̗[�H�́A�⋛�̏Ă����A�ق�ق�{�̓��Ă��A����т̃X�e�[�L�A�C�N�h�g�i�܂���A���A�C�J�j�A�R����̓V�Ղ�A���ڂ����l�Q�A���̎q�A�݂�̎ς��A�ς�����A�|�̕��A�����e��A���V���A���q�����A���X�`�A���сA�ʕ��ł��B�R�����̊��t�����t���Ă��܂����B�l�G�܁X�́A�厩�R����X�̌b�݂��Y�����A�ґ�O���ł����B���ɒ����������̂́A�����̂ЂƂ́A�~�Y�̃R�u�ł����B�R�Œm����w�~�Y�x�̌s�̕����Ƀ��J�S��́u�R�u�v���o�������̂ł��B�~�Y�͎��n�тɑ����������A���ɋ߂��������Ԃ��A��͗ł��B���S�҂ł���ʂɍ̎�ł��܂��B�������Ă��N�Z���Ȃ����߁A�u�R�̉��l�v�ƌ����邱�Ƃ�����܂��B���Ȃ݂ɁA�k�C�������B�܂őS���ɕ��z���Ă��܂����A�k���{�������A�R�n�Ȃ������R�ɐ����n�������܂��B�|���X�a�����ō��ł��ˁB�u�~�Y�v�Ƃ������O�́A�݂��݂���������ł͂Ȃ��ł��傤���B |

�Ƃ���ł��̎ʐ^�͉��H����2�����̐Ԃ������D�D�D�L���l�̃v���C�x�[�g�ɐG���̂Ńq�~�c�ł�

|

����n�M���d�� ����̌k�� �i�i�J�}�h�̍g�t �悤�����������s��

|

| �@���쑑�ł̒��H�̃��C���͒ő��̃X�e�[�L�ł����B���̏Ă����A���A�i�X�̎ϐZ���A�R�̂��Z���A�|�̕��A�A���V���A�C�ہA�t�m���̖��X�`�A���сA����䋍���ł����B |

�@�o���ɐ旧���āA���쉷��u���쑑�v�O�ŋL�O�ʐ^���B��܂����B�����݂���̕��I�J���q����𒆐S�ɁD�D�D�������o�������l�͊܂܂ꂸ

|

��ؒ��������_�ɏo���̂����\�V�`�������������ڂ��ĉ������܂��� |

�\�t�g�N���[�������y�����Ē����܂��� |

| �@��蒬�̓L���x�c�Œ���������}���Ă��܂��B�L���x�c�u����ďt�݂ǂ�v�𑶕��ɐH�ׂ�ɂ́u�ޗlj��v���ǂ��Ƃ�����蒬����̒S���҂̂��z���ŖK��A���h�ȓX�ł����B�@���̐Ȃ��ו����ł����B |

��蒬�u�ޗlj��v�͑傫�ȓX |

�u�ޗlj��v�������̗��h�ȗ��فA�ŋ߂܂ʼnc�Ƃ��Ă��������ł� |

| �@��̕��ʌ��ĉ������A���쑑�̂����������H���A�������̍����q��ł̓\�t�g�N���[�������������ɂȂ�܂����B���̌�ł���ł́A���Z���Ȃ炢�����炸�A��̑�l�ł��H�א�܂���B |

��蒬�u�ޗlj��v�͖{���������A�Ō�ɏo�Ă��܂��� |

�u�ޗlj��v�̎Ⴂ����l�������̐��������ĉ������܂��� |

| �@���}�g�͊����̔����A�オ�Ƃ낯�܂����B�L���x�c�����Ղ�z�������ς̓X�S�C�ʂł����B�u����ďt�݂ǂ�v�̐��L���x�c�Ƀh���b�V���O���ō��ł����B�u����ďt�݂ǂ�v��p�̃h���b�V���O�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�̂���ʐ^�́u�L���x�^���A���錾�v�ƗM�q�x�[�X�́u�䂸��ʑz���v�ł��B�R�`�����Q�Ɖ������B�����Ƃ����̃L���x�c�͉��������Ȃ��ŁA���̂܂ܐH�ׂ�̂���������������Ǝv���܂��B�ق�̂�Â��A��i�Ȗ�������ł��B���ɁA�A�����_�V�Ƌe�̉Ԃɑ卪���낵�A��Ђ��̃L���x�c�Ƃ��イ��A�����H�ނ��ׂĊ�蒬�Y�ł��B �@�u�A�����_�V�v�ƌ����Ă��킩��Ȃ��ł��傤�B����͕����ŁA��ʂɂ͂��݂����i�ԑ��j�ƌ����܂��B���݂��A���݂��������A���݂����A�������A���݂������A���킱�A����������A�������ȁA�����ڂ��A���������A���̂��ȂA���͂�A���݂������A���݁A���݂��������A����˂ȂǁA�n���ɂ���ėl�X�Ȗ��O�ŌĂ�Ă��܂��B���̂܂܂��Ɖ��y�F�ł����A�������ƐԎ��F�ɂȂ�܂��B������A�卪���낵���ŐH�ׂ�ƁA�ʂ߂��Ƃ��āA�Ƃ���Ƃ��đ�ς��������L�m�R�ł��B���X�`�̋�Ɏg���Ă����������H�ׂ鎖���o���܂��B |

| �@�ꖱ�̕{���L�����s�݂̂͂��ł������A�O��A���Ă��������ł�������Ⴂ�܂����B���b�L�[ �{���L�����������Ă܂��Ă����ǂ�A�������̑����߂��Ă��܂��B2015�N7��21���i�j�ɓ����K�[�f���p���X�ōs��ꂽ�������L��Y�Ɛl���7��̃V���|�W�E���Ƀp�l���[�Ƃ��ĎQ�����Ă�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ����b���������܂����E�E�E��蒬�̓L���x�c�Y�n�Ȃ̂�����A������������Ē��������ɂȂ��悤�Ƃ������ƂŁA�ŏ��̓z�����������ɃL���x�c���g�����Ƃ������ƂŎn�߂܂����BB���O�������u�[���ƂȂ�A���Ⴀ���ǂ�ōs�������Ƃ������ƂɂȂ�܂������A���H�X�͓��Ǝ҂ł�����A�F��������܂���B�܂肵����B�ŏĂ����ǂ�T�~�b�g������A����ɏo�X������z�����āA����ł݂�Ȓ��ǂ��Ȃ����E�E�E�E�O�ɏo�����Ƃ��ǂ�������ł��ˁB���O�ɏo�ď��߂āA���������̗ǂ���m��A�����n���Ƀt�B�[�h�o�b�N���悤�Ƃ������ƂŁA����������オ��悤�ɂȂ�܂����B10��3�A4���ɏ\�a�c�s�ő�10��B-1�O�����v��������܂��B��蒬���l�������������Ă��܂��B�u�n���̌ւ�Â���v�ɂ͂�͂��҂���A�Ƃ������ƂŁA���{�����Z�̐��k������茧����w�̊w�������ɋ��͂��Ă�����āA��҃p���[�ŃC�x���g��グ�����Ǝv���Ă��܂��B�g���L���x�c�����{�����Z�̊F����Ɏ��n����`���Ă��炢�܂��B |

��D�]�̂���ĒZ�p���ٓ� |

���́w����ĒZ�p�����炩�ρx�ٓ��́A�u���̂ӂ��ˁv���A2010�N�ɋ����S�ݓX�E�V�h�X�ŊJ�Â��ꂽ�u��S�T�c�L���w��&�S�����܂����̑��v�ŁA���X�q�́u���������������܂����̃A���P�[�g�v�ő�P�ʂɋP�������̂ł��B���N���A���Ńg�b�v�ł����B�{������́A�V���ԂŖ�S�U�O�O�H��̔����������ł��B�X�S�C�I���q�l���H�ׂē��[����̂ł�����A����قNJԈႢ�̖������̂͂���܂���B���̌�}�X�R�~�ɑ��X�̂�グ���A�V���A�e���r�A��厏�A�C�x���g���҂��������ŁA�{������͑�Z���A��������������������N���b�N �̂͏��{���w�ٓ̕�����̐���^���āu�k�}�N�i�C�x���g�`�v�ƌ����Ă͑���������̂ł����A�g���f���i�C�A���₲���n�w�قƂ��ėL���ɂȂ�܂����B�X�ɁA�u���Ȃ��������̂�����ٓ��v�Ƃ����̂��]���ɂȂ��Ă��܂��B���}�g��n���̖��X�����܂��R���r�l�[�V���������l�X�ȐH�i���Ă��܂��B ����ɂ��Ă��A���̏����Ȓ��̐H�ו����A��s���ŏЉ�ĕ]���ɂȂ�A�{������̃_�C�i�~�b�N�Ȋ����ɂ͂قƂقƌh�ӂ�\���܂��B |

���X���w���x�̎��ɂȂ��Ă܂� |

�q�ǂ��������ꏏ�Ɏ��U���Č������ĉ������܂��� |

| �@��蒬�����̉w�ΐ_�̋u�͑�K�͂őf�G�Ȏ{�݂ł��B�_�݂���̒��������Ȃ���Ζʂ�o��A���x���_�[�̋u����V�������{���w���ቺ�Ɍ����܂��B �@�����Ŋ�蒬�̖����c���v�����ɉ�܂����B���������Ă܂����B�u�����ł��傤�H�v�ƃj�R�j�R���āA�c�Ƃ���Ă��܂��܂����B���j���ł�������R�Ƃ͎v���܂���B�҂��ĂĂ��ꂽ�̂��ȁH�����ł͕K���u����ďt�݂ǂ�v���܂��B���̃L���x�c��H�ׂ���ڗ��L���x�c�ȂǐH�ׂ�܂���B�_�炩���A�Â����Q�ŁA�c���Ȃ܂����肷�邱�Ƃŏ_�炩����������܂��B��s���ł��X�[�p�[�x���N�ȂǂŔ����Ă��܂��������ł��B�L���x�c�����łȂ��A���̖���A�����ڂ������������ŁA�����������I���V������É��ɕ��C���āA�������ɍs���̂ŁA��̌��ݒl���������Ă��܂��A�u�����l�v�ƌ����Ă܂����B |

�L���x�c�}�� |

�ΐ_�̋u���p�ٓ��� |

|

����ďt�݂ǂ� |

| ���̉w�S�i�E�E�E���ɓ��k�V��������ď��{���w�������܂��l�B���{���́u�ʂ܂��Ȃ��v�Ɠǂ݂܂����A�����ŕٓ���݂̂͜��܂��B��C����������ł��B�͉̂w�ٔ���͎�R�Œ݂������̑O�ɒu���A�w�ł̒�Ԏ��Ԃ̊ԂɁA���������o���q�ɂ����Ƌ��ɉw�ق��Ă��܂����B�u�k�}�N�i�C�x���g�`�`�A�k�}�N�i�C�x���g�`�`�v�E�E�E����ς胈���V�N����܂���B���̉w�͎��̃��b�J�ł��B�V�����w�ł͓��{���~�q�����Ȃ��w�Ȃ̂ŁA�u�����Ȃ��v�ƌ����Ă��邩��ł��B ���������u�����Ȃ��v�b�̂Ƃ��Ƀi���ł����A���ɕ���́A���̓��̉w�̏\��������D���Ȃ����ł��B�������������ɓޗlj��̃����`�̌�ł͒N���H�ׂ��܂���B����Ȃ̂ɐē������̓\�t�g�N���[�������Ă܂����B�ʕ��ł��傤���D�D�D |

| �@��茧�Y�i�͓�����́u��̓v���U�v�Ŕ̔�����Ă��܂��B11��30���܂œX���̑����̏��i���u�ӂ邳�Ɗ��v��30���I�t�ƂȂ��Ă��܂��B�L���x�c�܂イ�͂���̂��ȁH �@��茧�͂��āi�펞���j�u�암�×��i������j�v�Ƃ����Â��L���x�c���āA���{��̐��Y�ʂ��ւ�܂����B���ꂪ���A1960�N��ɊQ�����唭�����A����ɑ����n�̓����ɋ߂��Q�n�E��t�E���E�_�ސ�E���삪�L���x�c�Y�n�Ƃ��Đ����������ƂŁA���̃L���x�c���Y�͈ꎞ���ނ��܂����B�������A���̊��̊Â��L���x�c��������x�H�ׂ����Ƃ̐��ɉ����āA1980�N�ォ��_�Ƃ̒��ōĂуL���x�c���Y�M�����܂�A�S���I�ȕ]�����������Ă��܂����B���܊�蒬�̓L���x�c�o�ד��k��܂ŐL�тĂ��܂����B�o�z�N��1���~�ȏ�̔_�Ƃ��o�Ă��āA���ɂ�3���~���z����_�Ƃ�����܂��B�����u����ďt�݂ǂ�v��H�ׂ����Ƃ��������́A�l�b�g�Ō������ĐH�ׂČ��ĉ������B�L���x�c�ɑ���l�������ς�܂��B�ł����܂��Ă��銦�ʌn�L���x�c�c�Ⴆ�Βڗ��L���x�c�ƁA�Â��ď_�炩���t�n�L���x�c�u����ďt�݂ǂ�v���E�T�M�ɓ����ɗ^���Ă݂�A�E�T�M�̕]����������܂����B�@ |

�����w�����o�X�^�[�~�i���ɓ������Č������R |

��ɐX���瓞�������͂�Ԃ��ɘA�����邱�܂������J���Ă���Ă��� |

�i��j�͂�Ԃ��@�i�E�j�X�[�p�[���܂��@�E���̂悤�ɐ����܂ŘA������܂� |

|

| �d�T�n | �d�U�n |