�������L��Y�Ɛl�� 2012��Вn���@��

| �@�����܂ł̌�ʔ�͎��ȕ��S�@ | �@��茧���̃o�X��͖����@ | �@1���Q�H�E����t���E���H�Q��łP���Q��~�@ |

| �@���₢���킹��Q���\���݁��N���b�N�@ | �@���ē��iPDF)�@ | �@�s���̏ڍ��iPDF)�@ | �@�P�����@ | �@�Q�����@ |

| �@�P���ڐ����w�o���@ | �@���̉w��E�����@ | �@���̉w��܂т����@ | �@���킢�L�����v�@ | �@�c�V�Ôg�̌�蕔�K�C�h�@ |

| ���낤�ό��z�e�� | �@�{�Ë��؎s���@ | �@�{�Îs�����@ | �@�{�ô���ݼ�ݾ����@ | �@�V�[�T�C�h�n�E�X�C�K���@ |

| �@�Q���ڏo���L�O�ʐ^�@ | �@���̉w��܂��@ | �@�ߎS�ȑ�ƒ��@ | �@���T�e���C�g�@ | �@�����ӂȂƖ����X�X�@ |

| �@�������ȃZ���^�[�O���@ | �@���O���c�s�E�A���H����@ | �@���̉w�݂�����@ | �@�����w�����E���U�@ | ���@�Ŋ��������� |

�@�������̂ӂ邳�ƁA�����L��W�s�����F�����s�A�������s�A���Β��A�������A��蒬�A��A���g���A��В��́A2009�N11��11���������L��Y�Ɛl���ݗ����A������݂̐e�r�Ƌ��y�̎Y�ƐU���Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�ɁA���ݎ�s���𒆐S�ɖ�200�l�̉��������Ă��܂��B�����L��̎Y�ƐU�����ƗU�v������̉����邽�߂ɂ́A�܂����n���݂Ă݂悤�A�Ƃ̂��Ƃ���A�������L��Y�Ɛl��ł͌��n���@���2010�N��2��A2011�N��1��s���܂����B

�@�V��17���ɊJ�Â��ꂽ����ŁA���N�x�����n���@������{���邱�Ƃ����܂�܂������A���̓����ƊT�v�����肵�܂����̂ł��m�点���܂��B

�y�J�ÊT�v�z

�����F����24�N11��10���i�y�j�`11���i���j

�W���E���U�F�����w�i�����w�܂ł̐V�������͊e����z�肢�܂��j

��p�i�����j�F�h����10,000�~�i����2�{�A�ӗ瓙�܂ށj�A���H��2,000�~�i��1,000�~�Q��j�A���̑�����i���n�ł̈ړ��̃o�X�͖����ł��j

�e�[�}�F�u�����{��k�Ђ���̕�����ڎw�����ݎs�����̌����m��A�������悤�I�v

��Ȏ��@��F����w�O���������i�{�����T�e���C�g�A�{�Ë��؎s��A�Ôg�̌�蕔�ɂ��{�Îs�c�V�̃K�C�h�@�Ȃ�

�h����F�V�[�T�C�h�n�E�X�C�K���i�{�Îs���l�j

�y�����ӂƂ��肢�����z

�@�@(1) �V�����͌l�ɂĎ�z���������܂��悤���肢�������܂��B

�@�@(2) ���n�̈ړ���i�i�ݐo�X�j�A�h���A���H�͎����ǂŎ�z�������܂��B

�@�@(3) �ݐo�X�ȊO�̌o��ɂ��Ă͌l���S�ƂȂ�܂��B

�@�@(4) �h���A�H���̎�z�̊W����A�Q��������߂�ꍇ�ɂ��Ă͑��߂ɂ��A���肢�܂��B

�@��N�R��11���ɔ������������{��k�Ђ���P�N���ȏ�o�߂��A���������̃{�����e�B�A���K�ꂽ���ݎs�����́A���A�b��ɏ�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�A�Y����Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����@���������Ă���Ƃ̐���������܂��B

�@����̎��@��́A����ȉ��ݎs������Y��邱�ƂȂ��A�����m��A�����ĉ������邱�Ƃ��e�[�}�Ƃ��Ċ�悵�܂����B

�@����̊F���܁A�܂�����ȊO�ł����m�荇���̊F���܂ȂǁA�������m�ۂ��Ă��������A�����̕��X�̎Q�������҂����Ă���܂��I

�@���₢���킹��Q���\���݂͍ʼn��i�������������@���@�N���b�N

�@�@�@�@�@�@�@2010�N7���̖������n���@��i�k��4�s���j�̖͗l�́@ ![]() �@ �R�`��������������

�@ �R�`��������������

�@�@�@�@�@�@�@2010�N10���̖������n���@��i�암4�����j�̖͗l�́@![]() �@�R�`��������������

�@�R�`��������������

�@�@�@�@�@�@�@2011�N10���̉�����n���@��̖͗l�́@![]() �@�R�`��������������

�@�R�`��������������

�@����́A����Ώۂ�2012�N11��10��(�y)�A11��(��)�̂Q���ԁA�������c�V�i�{�Áj���{�Ái���j��������D�n�����O���c���{��i����j�������c�A�[���s���܂��B

![]() �@�@***********�@�������L��Y�Ɛl�������n���@��J�Ó��e�@***********

�@�@***********�@�������L��Y�Ɛl�������n���@��J�Ó��e�@***********

�@���ē��́@![]() �@�R�`��������������

�@�R�`��������������

�@�s���̏ڍׂ́@![]() �@�R�`��������������

�@�R�`��������������

![]() �@��11��10��(�y)�@�P����

�@��11��10��(�y)�@�P����

�����w��7�F32�@�͂�āE���܂�15���`9�F59�����w��

�����w�k�����琼���o�X����Ɍ������A���ʘH�F������ |

�����o�X���i�����o�X��ό��n�ւ̃o�X�j |

![]() �@�@10��10�������w�����o�X����W���A��В��̃o�X��10��30���o��

�@�@10��10�������w�����o�X����W���A��В��̃o�X��10��30���o��

���}��26�Ԃ�����Ƀo�X�����܂�

|

|

��E�����͕W��700���B�{�Îs�Ɛ����s�̋��ɂ���L��ȍ����n�тŁA���̎��R���ۑS�n��ɂ��w�肳�ꂽ���R�̕�ɂł��B�꒼���ɑ��鍑��106������́A�k�ɎR������R�ŕ����������̃V���{���A�����_�x�i�W��1,005���j���]�߁A���̐���ɂ̓V���J�o�тƑ������L����܂��B �@�܂��A�x�e�ɕ֗��ȓ��̉w��A���������ɂ͊����_�x�o�R�A�����U��̋��_�ƂȂ��E�����E�H�[�L���O�Z���^�[������A�������N�_�Ɏl�G�܁X�̎��R�Ɛe���ނ��Ƃ��ł��܂��B�����_�x�ɓo��ƁA���r��R�i1,917m�j�������邻���ł��B |

���̉w�E��E |

|

�u���̉w�v��܂т��ق́A��ʍ���4���A46������A�N�Z�X�����d�v�������H����106�������̗ΖL���ȎR�X�Ɉ͂܂ꂽ�Ƃ���ɂ���܂��B���b�z�[�Ƌ��ԂƁu�����܁v���Ԃ��Ă��郍�P�[�V�����ɂ���A�n��_�Y�������p�^�����𗬑��i�{�݁u��܂т��Y���فv�Ƃ��Đe���܂�Ă��邱�Ƃ���A����11�N4���A�w�����u���̉w�v��܂т��قƂ��A�u�ɐ�̐�������ɕ������悤�Ɂv�Ƃ����肢����u�ɂ̋����킢�v�����̂ɂ��܂����B |

���̉w�E��܂т��� |

��܂т��ق̃����`�͂����������� |

�w���̉w��܂т��فx�́A��������{�Øp�ɔ����鍑��106���̂��傤�ǒ��ԓ_�ŁA�ǂ��炩����ԂŖ�P���Ԃ̋����Ƃ����āA�h���C�o�[�̗������X�|�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B ���X�g�����w�����������x�ł̃����`�͍��ʐ^�A���y�����̂Ђ��݁i�����Ƃ�j�ɁA�n��Y�̎G������̂��͂�A�l���̃g���J�c�A��������Ђ��A�����}�Ȃǂ̏������t�����w�Ђ��ݒ�H�x�i1000�~�j�ł����B�������߂̈�i�Ƃ������������āA�������������łȂ��A�{�����[�������_�ł����B �卪�̂�������Ђ��Ƃ����̂́A�_�C�R�����K�b�N���A�K�b�N���ƕ�Ŋ����ĒЂ��܂��B��������M�U�M�U�Ȃ̂ŗǂ��Ђ���܂��B���y�Y�ɂ��ǂ����i���Q�W�O�j |

��܂т��ق̂����������A�g�t�����ꂢ�ł��� |

�o�X�^�]�̖�В��R�{���� |

| ����킢�L�����v��́A�R���P�P���ɔ������������{��k�ЂŔ�Ђ������ݔ�Вn�փ{�����e�B�A�ɍs���������I�Ɏx�����邽�߁A�����s���{�Îs���n��ɐݒu�����{�݂ł��B�Q���肪�ł���X�y�[�X����܂�(��100��)�B���ݔ�Вn�̃{�����e�B�A�Z���^�[�܂ł̑��}�ԗ����^�s���܂��B �@���ݒn��֍s���Ċ��������{�����e�B�A�̊F�l�̊������_�{�݂Ƃ��Ă����p�������i���p���F�����j�B �@�ŋ߁A�{�����e�B�A����̐l�������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���A11���̓K�N�b�Ə��Ȃ��Ȃ�ł��B �}�X�R�~�̕����Ȃ��Ȃ������Ƃ�����A��Вn�ł̊����������Ȃ����Ǝv���Ă����������������Ǝv���܂��B�������A��n�̐��|�E���a�̓D���������̃j�[�Y�͖����ɂ���A�܂��A���ꂩ��̐����x���Ƃ������ƂŁA���̐��n�≼�ݏZ���̈��z���̎�`���Ȃǂ̊����������Ă���܂��B ���킢�L�����v�Ƃ��Ă��A�u���O��c�C�b�^�[�Ń{�����e�B�A����̎Q�����Ăт����Ă���ق��A��w���Ƀ`���V��z�z���o�q�����Ă���܂����A�������ł��B  |

|

�����s���킢�L�����v�ł͐����s�Љ�����c��n�敟���ۂ̍H���a���ے��Ƃ��킢�L�����v�����㗝�̐�ڍ_�Ȃ���Ɉē����Ă��������܂����B���̃L�����v�𗘗p������͂قƂ�nj��O�ҁA�֓��S���A���k�R���̏��B2011�N7��6���ݒu�A2012�N10��30������11940�l���h�����A13355�l���������܂����B�l�����Ⴄ�͓̂��A��̐l�����邽�߂ł��B�{�����e�B�A�������Ă��邱�Ƃւ̊�@�����q�V�q�V�Ɗ������܂����B��Вn�̃j�[�Y�͌����Ă��Ȃ��̂ł�

����10�N�ɕZ�������{�Í��Z��䕪�Z�̌������s�����p |

�����s�Љ�����c��̍H���a���ے��ɐ������܂��� |

���킢�L�����v13��54���o��

![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]()

�{�Îs�X�n�ɋ߂Â��ƁA�瓿�ӂ肩�牼�ݏZ��ڂɓ���悤�ɂȂ�܂����B

![]() �@�@15���c�V�����A���h�������Ôg�̌�蕔�K�C�h�̐����i��Ў҂ɂ��Ôg��Q�̓`���j���܂���

�@�@15���c�V�����A���h�������Ôg�̌�蕔�K�C�h�̐����i��Ў҂ɂ��Ôg��Q�̓`���j���܂���

��蕔�K�C�h�͋{�Êό�����̌��c�v���q����ł���

���h����͌��S�ŁA����Ȃ�̖�ڂ��ʂ��������Ƃ������ł��܂���

��蕔�K�C�h�F���c�v���q���� |

���h����͌��S�ʼn��Ă��Ȃ� |

| �@�{�Îs�c�V���͉ߋ����\��̒Ôg��Q���Ă���A�u�Ôg���Y�v�ٖ̈��������܂��B���̒���1611�i�c��16�j�N�A1896�i����29�j�N�A1933�i���a8�j�N�̎O����Ôg�ɂ��S����łƂ������Q���A1934�i���a9�j�N�x���狐��ȒÔg�h����̐����ɒ���B1978�N�ɂ͑�����2,433m�A����10.0m�́A������u�c�V�����̒���v���������܂����B�������A2011�N3��11���̓����{��k�Ђɂ��Ôg�́A���̋���h��������z���A�r��Ȕ�Q���o���܂����B �E�ʐ^�͓c�V�ό��z�e���u�����J�����}���̃f�X�N���[�N�ȓ��X�v�i2011�N5���j��� 6�K���Ă�3�K�V��܂Ń��`�����`�� �@C�̎��̓c�V�p�ɑ��A�tC�̎��̖h���炪�Ôg�̗͂U���A�`���n�k�Ôg�Ō��ʂ��A�����ōX��C�̎��̖h�����lj�����X�̎��̖h����Ƃ������߁A�Ôg��X�̒��S�_�Ŕg�������܂�A��C�ɖh������z���܂����B�l�Ђƌ����鏊�ȁE�E�E�������ʂ͂���܂��� |

|

|

|

16��14���c�V���낤�ό��z�e���o��

![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]()

�{�Âƌ����Ώ�y���l�A����������͎��Ԃ������Ċ��܂���

![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]()

![]() �@�@�{�Ë��؎s���i�{�Îs�j16��45������

�@�@�{�Ë��؎s���i�{�Îs�j16��45������

|

���{�L���̋���ł���O�������琅�g������鋛��ނƁA�n���_�Ƃ���������߂Ĉ�Ă���������ƕ��т܂� �@31�X������A�ˁA���ł��������C�̂���s��ł��B�{�Îs���̑䏊�ŁA���y�Y�I�тɂ����Ă����̏ꏊ�ł� �@�����͓X������Ɏ��₵�Ȃ���I�Ԃ̂��x�X�g�A�������@�Ȃǂ������Ă���܂��B�N���ނ͊e���X�ŕX���l�߂č�����������Ă���܂� |

|

�����������āA17��30���{�Ë��؎s��o��

![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]()

![]() �@�@17��40���{�Îs��������

�@�@17��40���{�Îs��������

�R�{�����{�Îs������������Ȃ��Ȃ��A���ė��Ȃ��āA���r�[�œ����҂�

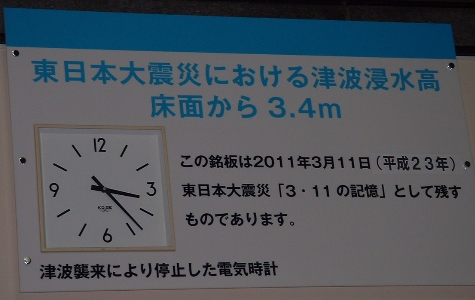

���r�[�̐��������̍����Ƃ���ɒ���ꂽ�{�[�h�A���т܂Ő�������

�s��������A�S�K�̎s�����ƃx�����_����A�Ôg�����̐������܂���

�{�Îs�͔������s��X�����Ύs�A���ꌧ���NJԑ��Ǝo���s�s�ŁA�{�Ó��o�g�̍��삲�v�ȂƂ́A�{�Ìq����Ő���オ���Ă��܂���

��Вn�̎͋x�݂�������щ���Ă��āA�{���ɑ�ς����ł�

����3���͍��Z�����i�{�Îs����4�K�s�����Łj

�������������s�������������A�R�{�{�Îs���A�������g���ے�

�������w���ƎR�{�{�Îs�� |

���Ȃ݂Ɋ���w�͎O���������i�@�\�{�ÃG�N�X�e���V�����Z���^�[��2012�N10��1���ݒu���A�v���W�F�N�g�}�l�[�W���[�Ƃ��ĕl�c�@�C����z�u���܂���  |

18��14���{�Îs�����o��

![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]()

�o�X�͂��˂��˂ƉE�ɍ��ɗh���Ȃ��瑖��܂��@����E�Ί݂̓��肩�獶���C�Ƃ����̂͂킩��܂����A�^���Âʼn��������܂���

![]() �@�@�{�Øp���O�����Ǝ���A18��39���@�V�[�T�C�h�n�E�X�C�K������

�@�@�{�Øp���O�����Ǝ���A18��39���@�V�[�T�C�h�n�E�X�C�K������

���Β��̐��r���ے����҂��Ă��āA�������e��ց`�h��

�[�H�͎h�g���荇�킹�A�C�J��A�����L�Ă��A�֕����イ��ƃC�J�̐|���X�����A�ق����L�̐|�̕��A�R���肢����ȂǁA�C�̍K�Ă���A���`�A����

�e�s������������̂�����C������������@�[�H��2������E�E�E

|

|

���H���� |

�嗁�� |

![]() �@��11��11��(��)�@2����

�@��11��11��(��)�@2����

|

�R�c�����k�ɏc�f���鍑��45���́A�������Z�ȘH���Ƃ��Ċό��ŖK���F����͂��Ƃ��A�O�����璆���V�N�ȋ���ނ��^�ԏd�v�ȘH���ł�����܂� |

|

| �����̏��X�X�������Ă��܂����@���͐V���c�̉��˂��牌��������A�傫�ȃr������������݂��đ傫�ȊX���Ɗ����܂� �Q���҂̂ЂƂ舢������̂��o����̎ʐ^�ِՒn���X�n�ɂȂ��Ă��܂����@�����������F��\���グ�܂� ���̓��j���[�A�����������������A�͋��������������Ă��邱�Ƃ��ꕔ�������܂� ���a20�N8��9���͒���Ɍ��q���e�����Ƃ��ꂽ���ł����A�������Ɋ��ł͖͊C�ˌ����܂��� 7��14���ɂ��������̂ł����A���̓��͂���Ɍ������A���c������œI�ɔj��A�����쒬�Ȃǂ̎Б���U������āA���̒��͂قƂ�ǏĂ��쌴�ƂȂ�A�����̋]���҂��o�܂��� ���̌�A���c���͎s���̕����ւ̈ӗ~���畜�����i�݁A�R�N��ɑ��Ƃ��ĊJ����܂��� ���̕����������̂́A�����������j�I�o�܂������āA���x���Ôg�ЊQ�ɏP���Ă��A��Ђɉ���Ă��A�����邱�ƂȂ��A���̓s�x�s���������オ�蕜�����Ă������j�����邩��ł��傤 |

|

���T�e���C�g�@��026-0031�@���Ύs��q��15��2�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ύs����Z���^�[5�K �@�d�b�F0193-22-4420�@FAX�F0193-22-4418 �@E-mail�Fkamaishi��iwate�[u.ac.jp |

| ����̍����x�m�Y���o�}���Ă��ꂽ�̂ɂ̓r�b�N���@���Ώo�g�̍�������́A�����x���ŎO�����щ���Ă����܂� ���Ύs�����̋e�r�v�F������c�s���ɑ��舥�A�@�s���͒n���Ғ�����œy�������������ł��@��搮�����܂߂āA�����X�Â���ɐ��͓I�Ɏ��g��ł���l�q�ł��� ����w���T�e���C�g�̋y��L�j�����ے�����g�̐��������ĉ������܂��� 2013�N3���܂łɎO�������x���Z���^�[�����݂��A�{�i�I�Ɋ�����i�߂邻���ł� ���T�e���C�g�́A�r�b�O�R�~�b�N�́w�z�n���͊ݎO��ځx�ŏЉ��܂����@���̃��f���̎u�c�q�傳�����������Ⴂ�܂����i���j�@���T�e���C�g�ɂ��Ă��z�[���y�[�W������܂��̂ł����������B�u���T�̗\��v�̂Ƃ���ɁA�u11��11��(��)�@�������L��Y�Ɛl�������n���@�v�Ə����Ă���܂� |

�����x�m�Y���� |

| ���ΐV���Ђ̌��M�F����ނɌ����܂����B �E�̋L���͕������ΐV���̋L�����^�C���X��2012�N11��19���łœ]�ڂ��Ă�����̂ł��B�������Ď��������܂��A������悤�ɓ]�ڂ��鋖��\�����Ă��Ȃ��̂ŁA���͋C����(^_^)�Ŋ��ق��Ă��������B �������ΐV���Ƃ́A�����{��k�Ђ̒Ôg��Q�ŋx���ɒǂ����܂ꂽ��茧���Ύs�́u��蓌�C�V���v�i���s����1��4�畔�j�̌��L�ҁA�Ј��炪�����グ���n�掆�ł��B��蓌�C�V���͒Ôg�ŋL��2�l�����S�A�s���ɂ������֓]�@���C�������Ԃ��Ďg�p�s�\�ƂȂ�x�����܂����B2011�N3��25���ɎЈ�19�l�S�������ق���čĊJ�͍���ƂȂ�܂����B �k�Ќ�A�V���̍Ĕ��s��͍��������Ă��������ے��̐���C�ꎁ���A���Z����̓������A��c�����s������u�s�̍L�����˂�`�Œn�掆���������Ȃ����v�ƑŐf���A���Ă̓�����11�l���W�����A������Њ��ΐV���Ёi��\�Ј��@�e�r���B���j��ݗ��B�s�ً̋}�ٗp�ƂƂ��Ė�3�疜�~���邱�Ƃ����܂�A�����̌��ʂ��������܂����B��Ђ�Ƃꂽ�Z��̈ꎺ�����̎������Ƃ��A���ʂ͎s�̍L��𐿂������`�ŁA2011�N6��11�����u�������ΐV���v�Ƃ��ďT2��i���j���Ɠy�j���E4�y�[�W���j���s�A�ďo�����܂����B����͐����^�C���X�Ɉϑ����Ă��܂��B �����^�C���X�́u�������ΐV���v�̏Љ�@�|�|�|���@�N���b�N |

|

| �����w�فE�r�b�O�R�~�b�N�ɘA�ڒ��́u�z�n���͊ݎO��ځv��286�b�F�s���̎O���i��ҁj�ɁA����w�O���������i�@�\���T�e���C�g���o�ꂵ�܂����B �@����K�ꂽ��l���̐ԏ�{���Y�����T�e���C�g�ɗ������A�T�e���C�g�E���́u���|�v�u�u���v�i���݂̐E�������f���ƂȂ��Ă��܂��j�������w�̎O�������Ɋւ����g�ɂ��Đ�������Ƃ������e�ł��B �@�X�g�[���[���̂̓t�B�N�V�����ł����A�u���|�v�炪�����������w�̎�g���e�́A���ׂĎ��ۂɍs���Ă����g�ł��B����w�̎�g���킩��₷����������Ă���܂��̂ŁA���Ђ������������B |

| ����w�ł́A���Ύs���c��3�n��75-3�Ɂu�O���������i�Z���^�[�i���́j�v�̌��z��i�߂Ă��܂� �����K�́F�q�Q�@�P�C�X�O�O�u ��v�����F�Z�~�i�[���C���Y���H�������C�����������C�������C��c���C���p�������C�@�핪�͎��C���w�������C�����^�����{(1)(2) �����C�m��w�y�іk����w�Ƃ̂R��w�̘A�g�E���͂ɂ��A�O�����Y�Ƃ̕����ƒn��̎����I���W�Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ċ���E������i�߂Ă��܂����A���Y���H����������z�u���Ă��邱�̃Z���^�[���A����̋���E�����̋��_�ƂȂ�܂� ���^�����낢�날���āA�o�����x��܂��� |

|

�Ôg�ő傫�Ȕ�Q�����u��D�n�v�w�O�E�����O�n��ŁA�t�߂̏��X�傪�v���n�u�X�܂ʼnc�Ƃ��ĊJ�������ݏ��X�X�B�ʓX�A�N���X�A���p�i�X�A���]�ԓX�A�d��X�A���e���Ȃǐ����ɐg�߂ȓX�܂𒆐S�Ƀe�i���g���������Ă���A�s���̉��ݓX�܌Q�Ƃ��Ă͍ő�K�́B�e�X�܂����ԒʘH�����͔~���ɂȂ��Ă���A�x���`�A�g�C���A���ԏ�Ȃǂ��������Ă��܂� |

|

|

�@ �@��D�n�����X�X�ɓ��C�������̈��A |

�@ �ɓ��C������ |

|

|

| �S�ʂɑ�D�n�́A�w�ɂ���������Ȃǂ̑傫�Ȕ�Q���������ɂ�������炸�A���݂̏��X�X�A���݂̈��H�X�ȂǁA�����ŕ����ւ̗͋������g�݂̑������������A����́A���n��Ƃ͈قȂ铮���Ǝv���܂��� �˓c������D�n�s�����V����̍��Z�������ł����A���̓��͑�D�n�ɕs�݂ł��� �u���j���ł�����A���������D�n�̏��������@�����Ηǂ��̂ł����A����������������ɂ���̕t��(���V�Y���P�b�g���ԏ�)�Ƃ��̂܂��̎����̂����͘A�M�̈���Ƃ��đ���Ȏx���������ɍs���Ă��܂��B�Ƃ������ƂŁA��D�n�̏��F����Ō��߂Ă��������v �Ƃ�����|�̃��b�Z�[�W�����܂��� |

|

�����S�T���������ɂ���A��D�n�̊C�̍K������������l�C�X�|�b�g�ł��B�N���A�����A����ނ�C���A�C�Y�������璷���ۑ����ł�����̂܂ŕi�����L�x�B�܂��A�Q�K�̏{�̖����܂�ڂ����ł��H�����ł��܂��B

�N�x�������̂������ȃZ���^�[�O���́A�����̗ǂ��Ƃꂽ�Ă̋���ނƐV�N�������̂܂܃M���b�Ƌl�߂����H�i�Ⓙ�����A�X�������Ǝ�葵���Ă��҂����Ă���܂��B�����͑�}�ւł��͂����܂� |

|

�@ |

|

|

| ���������������ȃ����`�ł����@�ׂ̒c�̂���̈�l����A �M���B�͉��̃A���R�[�������Ȃ̂ł����H�Ɩ���܂��� �o�X���s�̒c�̗l�́A���ʃ����`�ł��r�[���Ȃǂ����ނ� �������ł��@�u�[�ׂ���������݂܂�������v�Ɠ����܂��� |

�������ȃZ���^�[�������̉��ݕ������� |

�������ȃZ���^�[�̒��ԏ�ɂ͑�D�n�����̎������������� |

�_�ސ쌧�̐A���H�ꎖ�Ǝҁc������ЃO�����p�i��\������@���� �������j���A�o�ώY�ƏȂ́u�n��o�ώY�Ɗ���������⏕���i��[�_���H�A�g���p���������Ɓj�v�̌�t���A��茧���O���c�s�č蒬�����238-1�ɁA�h�[���^�A���H������݂��܂����B�{�i�I�ɖ�ؐ��Y���n�߂Ă���܂��B�o�X�̎ԑ�����A���̈Зe�����邱�Ƃ��ł��܂����B��ЏZ�����ٗp���Ă��܂��B�N�Ԃ�ʂ��ĉғ�����A���H��́A�ٗp�ʂł͗L����݂ł�

�����ɊC�ʂ������܂��@�ȑO�͓��{�S�i�̍��c����������܂��� |

���̃h�[���^�n�E�X�͑��z�����p�A�����z���Ŗc��܂��A��]�����k�͔| |

|

�@���c�����ɂ͖�7���{�̏����������Ă��܂������A��10���[�g���̒Ôg�ɂ�����A�قډ�ł��܂����B���̐Ղ�1�{�����A����27���̏����c���Ă��܂����B���́u��Ղ̈�{���v�́A�k�Е����̃V���{���Ƃ��āA���O���c�s�̐l�X�Ɋ�]��^���܂����B���̖́A�����ō������������߁A���ɔ��̂���ă��j�������g�̌`�ŕ�������܂��B2013�N3��11���̐k�Ќ�Q�N�̋L�O���ɊԂɍ��킹�悤�Ƃ̌v��ł��B �@�����ЂƂ̎��ƂƂ��āA�̐l�ΐ��i1886�`1912�N�j�̖v��S�N�L�O���Ǝ��s�ψ���i��E���㒉�Y�ΐ��؋L�O�ٗ������j���A��؉̔�̕�����i�߂Ă��܂��B��͖����O����Ôg��4�N���1900�i����33�j�N7���ɗ��O���c�s�̍��c������K��Ă���A�����ɉ̔肪����܂������Ôg�ŗ������Ă��܂��܂����B2��20�����܂�̑�ɂ��Ȃ݁A2013�N2��20���ɐV���ȉ̔���������܂��B���Ɣ��150���~ |

|

| �@�@�@�@�@�@���̂��Ȃ����̂��Ȃ����� �@�@�@�@�@�@�@�@���炳��� �@�@�@�@�@�@����Ύw�̂��Ђ���藎�� �@2012�N�x�͐ΐ��ؖv��S�N�ɂ�����A�ΐ��؋L�O���ł́A����22�N�x����3�N�v��ŋL�O�����v�悵�܂����B���N�x�͉̏W�w�ꈬ�i���������j�̍��x�����S�N�ŁA���̒����ȕ����łs����ƂƂ��ɁA�L�O�ق̊��W�ʼn̂̃I�u�W�F��W�����܂����B������2�N�x��2011�N�͕S����ł����B�L�O�قł́A�����s�̃u�����h���i�ۂƂƂ��ɁA�u�ΐ��ؖv��S�N�L�O���Ǝ��s�ψ���v��ݗ����邽�߁A3��11��16�������c��\�肵�Ă��܂����B���̖��̑�k�ЂŁA���R��c�͗���A���s�ψ���̐ݗ��́A���N��܂ő҂��ƂƂȂ�܂����B �@�֘A�E�E�E������43��̃z�[���y�[�W |

22�Ύ��̐ΐ��� |

|

| ��茧�̓������Ɖ��ݕ������ԍ���283���̒��ԂŁA���{�瑺�̒��S�Ɉʒu���Ă��܂� �܂��A�{���́u��͓S���̖�v���C���[�W�������̃V���{���ƂȂ��Ă���u�߂��ˋ��v�̏㗬�Ɉʒu���A���͂ɂ͑����^�������u��͂̐X�v�����A�X�Ǔ������邱�Ƃ���A�ό��q�����łȂ��Z�������p�ł�����ɂ���܂� �@���𗬃Z���^�[�u�ӂꂠ�����v���U�v�ł́A�s���Ő��Y�����_�Y���Ⓦ�k��̐��Y�ʂ��ւ�킳�ѓ��̓��Y�i��̔�����ƂƂ��ɁA�s���ό��n�܂ł̌o�H�Ȃǂ̂��ē����������܂� �܂��A�x�e�R�[�i�[�̓h���C�o�[��24���ԗ��p���邱�Ƃ��ł��܂��B���y�Y�Ƃ��ẮA���Y�ł���킳�т�킳�щ��H�i�i�������גЁA�킳�т݂��A�킳�є��Г��j�Ȃǂ�����܂� |

�X�̎s�ꂍ���P�����݂��ꂽ�������ȓ��̉w |

| �������L��Y�Ɛl���@�V������ | |

| �P�D | ��Вn�̕����́A�s�������x���Ɉς˂��Ă��邽�߂ɁA���ꂼ��ɕ����ւ̍l�������Ⴄ�悤�Ɏv����B�{�ÁA�����D�n�̂悤�ɁA�l����R���߂��Ƃ���́A��Ђ̒��x���������Ɖ��̊������������߂ɁA���������ĕ����Ɍ������p���[������B���������O���c���Ƃ̂悤�ɔ�Ўҗ��������n��ł́A������l�����Ȃ���ɁA�]��ɍL��Ȝ�Ђ̂��߁A��������������ǂ����E�E�E�E�A�Ƃ�����Ԃł���B���������y�n�̂����グ�ɗv����y���ʂ͖c��߂��邵�A����115�N�łR�����Ôg������������l���āA�������Ȃ��̂Ȃ�A���ЂƔ��ɏd�_��u�������Ȃ��̂ł́H |

| �Q�D | �Ôg�̔�Вn�́A�u�����v������킯�ɂ͍s���Ȃ��̂ŁA�n���҂Ƃ̋抄����m�肳���A��֒n�ւ̏W�c�ړ]��}��K�v������B�������A�n���҂����S�����肵�āA���̒����Ɏ�Ԏ���Ă���B�K���L�̎R���܂����������ɎR�ς݂���A��������ɂ͐������Ԃ������肻���� |

| �R�D | �y�؍H���͓y�����@�̂��߂��A����قǑ����Ȃ��B���H��C�H���͍s���Ă����B�܂��O���c�э������H��A�k��R�n��ʂ�����Ɖ��݂����f���铹�H�Ȃǂ́A�Ȃ�ׂ��^��������邽�߂̃g���l���Ɖˋ��H�����}�s�b�`�ōs���A�����̂��߂̑��m�ۂ��i��ł���B�]���͌k�J�ɉ����ăN�l�N�l�ƍ��ꂽ���߂Ɏ��Ԃ����������������A���̐k�Ђ��@�ɓ����Ɖ��݂͂����Ƌ߂��Ȃ肻���B�����̋{�ÁA�R�c�A��ƁA�Ԋ��̊��A�k��̑�D�n�A���B�E��ց̗��O���c |

| �S�D | �l�Z��͓y��ɍڂ��Ă��邾���Ȃ̂ŁA�Ôg�ŕ����ė����ꂽ���A�S�R���N���[�g�̓y��̂������肵�������́A���ʊK�͍������ɂȂ��Ă��A��������c���Ă���B���Ȃ킿�A���ۂɋ߂��Ƃ���قǁA�S�R���N���[�g��5�K���Ĉȏ�̌����Ȃ�A���͏�����B���낤�ό��z�e�����D�Ⴞ�B�n���V�F���^�[�ƕ����āA�l�����ׂ��B�Ôg�����z��n��ɂ͌l�Z��͌��Ă������A�d����Ƃ��ĒÔg�����Ă����ł��錚���ɂ���B��{�I�ɋ��ƊW�ɍi��ׂ����B��Ђ�����n�ɓX�܂̓h���h�������Ă���B�����������͒Ⴂ�B�����܂����̒Ôg��������A�ǂ�������̂��낤�H |

| �T�D | �y�؊W�̌v����̂ł���Z�p�҂��s�����Ă���B��S��n�ȉ���x���u�������݉�v�̂悤�ȁu�������v�����͋M�d�ł���B�l���̓s�s�W���̌��ʁA�y�؋Z�p�҂��n���ł͕s�����Ă��� |

| �U�D | ��Вn�ł̓{�����e�B�A�ւ̗v�]�͌����Ă��Ȃ����A�{�����e�B�A�����͈ނ�ł���B����͍��ƓI�Ȃ����̓����ɂ��A�Ɩ��Ƃ��ĕ�����i�߂�ׂ� |

| �V�D | �e�n�Ŕ�Ђ������X�̐����܂������A�F����ɋ��ʂ��Ă����̂��A�u�S���̊F�l�����܂��Ǝx�����āA�{���ɗL������A�F�l�̂����ō����܂ŗ��ꂽ�A�{���ɗL��������܂����v�Ƃ������ӂ̌��t�ł����B��u�ɂ��ĉƍ���ߐe�҂������悤�Ȑ�]�I�ȑ̌��������l�����E�E�E�A�l�͎����ē�����̂�����̂��ƋC�t������܂����B�������͕��i���ׂȂ��Ƃŕ������������A�s���s���������Ă���܂����A��Ў҂̕��X�̐S�ɐG���A�ЂƂ̂����̑���A�L����������āA���ӂ̐S�A�L��̌��t�����R�ɏo�Ă���悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�J�Ƃ������t�����̑�k�Ђʼn��߂Ē��ڂ���܂������A����̗��s�ł����l���m�荇���ɉ�܂����B��ɂ��čs���������t�ł��A���肪�Ƃ� |

| ���\�����݁E���⍇���� |

| �@�������s ���H�ό��� ��Ɨ��n�ٗp�ہ@��،���A����@�~�i�ے��j �@�@�@�@�@��020-8530�@��茧�����s����12-2 �@�@�@�@�@TEL�F019-651-4111�i����3714�E3715�j�@FAX�F019-604-1717�@ E-mail |

| �@�������s�����������@�����F�q�A�����@���i�����j �@�@�@�@�@��100-0012�@�����s���c�����J����1�Ԓn3�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�����5�K514���� �@�@�@�@�@TEL�F03-3595-7101�@�@ FAX�F 03-3595-7102�@�@E-mail |