在京盛岡広域産業人会 2013食の視察会

| 盛岡までの交通費は自己負担 | 岩手県内のバス代は無料 | 1泊2食・宴会付き・昼食2回で1万2千円 |

| お問い合わせや参加申込み→クリック | ご案内(PDF) | 行程の詳細(PDF) | 1日目 | 2日目 |

| 1日目集合 | 盛岡駅出発 | 道の駅石神の丘(岩手町) | 道の駅石神の丘(昼食) | 葛巻「クローバー畑」 |

| 盛岡市「啄木記念館」 | 盛岡市「よ市」 | 鶯宿温泉 |

「赤い風車」宴会・宿泊 | |

| 2日目朝食 | 鶯宿温泉散歩 | 出発記念写真 | 銀河農園(紫波町) | オガール紫波(昼食) |

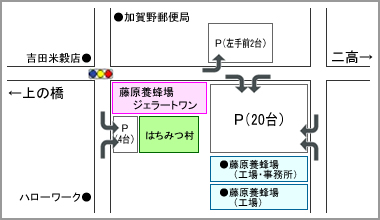

| 藤原養蜂場(盛岡市) | 酒蔵・あさ開(盛岡市) | 鉈屋町のてどらんご見学 | 盛岡駅到着・解散 |

| これは案内したときのままです 盛岡広域の『食』を新発見する! 私たちのふるさと、盛岡広域8市町村:盛岡市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町は、2009年11月11日在京盛岡広域産業人会を設立し、会員相互の親睦と郷土の産業振興に寄与することを目的に、現在首都圏を中心に200人を越える会員が入会しています。盛岡広域の産業振興や企業誘致をより具体化するためには、まず現地をみてみよう、とのことから、在京盛岡広域産業人会では現地視察会を2010年に2回、2011年、2012年に各1回行いました。 今回の視察会は、そんな盛岡広域の食をテーマに、知名度がありながら知らなかったことや、新たに芽生えている食に関する新たな取り組みなど、盛岡広域の食に関する現状を知ることをテーマとして企画しました 会員の皆さま、また会員以外でもお知り合いの皆さまなど、日程を確保していただき、多くの方々の参加をお待ちしております! お問い合わせや参加申込みは最下段をご覧下さい → クリック |

| 2010年7月の役員現地視察会(北部4市町)の模様は | コチラをご覧下さい | |

| 2010年10月の役員現地視察会(南部4町村)の模様は | コチラをご覧下さい | |

| 2011年10月の会員現地視察会の模様は | コチラをご覧下さい | |

| 2012年11月の会員現地視察会の模様は | コチラをご覧下さい |

![]() *********** 在京盛岡広域産業人会会員現地視察会開催内容 ***********

*********** 在京盛岡広域産業人会会員現地視察会開催内容 ***********

| ご案内は | コチラをご覧下さい | |

| 行程の詳細は | コチラをご覧下さい |

|

東京駅発7:32 はやて・こまち23号~9:59盛岡駅着 |

盛岡駅北側から西口バス乗り場に向かう連絡通路:さんさ小道 |

西口バス乗場(高速バスや観光地へのバス) |

![]() 10時10分盛岡駅西口バス乗り場集合、岩手町の新しいバスで10時30分出発

10時10分盛岡駅西口バス乗り場集合、岩手町の新しいバスで10時30分出発

下図の26番あたりにバスが来ます

|

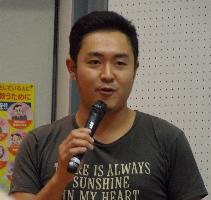

岩手町の山本さんが三浦大樹さんを紹介 |

聴衆 |

三浦大樹さんの農業への取り組みのプレゼンテーション |

支配人からベジパウダーの説明 |

岩手町のバスは新車 |

三浦大樹さんが黒にんにくプレゼント |

| 道の駅石神の丘ではいきいき農場・三浦大樹さんの農業への取り組みのプレゼンテーションがありました。お父さんの三浦正美さんとの親子の写真をドーンとパンフレットに載せて、それを売りにするというのは、まさしく今流行のスタイルです。ご発展間違いないと推量します。 第1回の視察会では岩手町の産業人との交流で三浦正美さん、佐藤守さん、府金さんなどと、「蔵御膳らく丸」で懇談しました→クリック 2011年9月4日(日)には「北緯40度ご当地グルメ博 in 岩手町」に行きました→クリック このときも三浦正美さん、佐藤守さん、府金さんに挨拶し、佐々木光司課長にも会いました。三浦正美さんは、「佐藤さんは今年から改名してマモルじゃなく、セメルにするらしいよ」と言っていたのが耳に残っています。あのときのキャベツマンはもしかして? |

三浦大樹さん |

| 見た感じシンプルに見えますが、ひとつひとつが丁寧に調理され、味わいも奥深く多種多様の品揃いでした。メインはやまと豚のミルフィーユカツ、手前のソースに付けて食べますが、歯ざわりがしゃきっとした美味しさ、テリーヌも煮物も上品な味付けでした。魚もあり、玉子焼きもあり、キャベツの浅漬けはもちろん春みどり、圧巻はゴボウのビシソワーズ、右上のグラスに入った白いものです。この他に下写真のキャベ塩焼きうどんが4人席にひとつ付いて、ピリリとスパイスが効いてました。大満足でした。「食の視察」というテーマ故に、岩手町から恐らく相当のプレッシャを石神の丘レストランにかけたのでしょう、それに応えたレストランの心意気、素晴らしい!有難うございました。 |

|

|

|

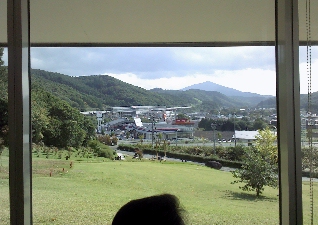

| 岩手町のB級グルメ塩焼きうどんも付きました | 見晴らしの良いレストラン、山本さんが見渡す | 窓から見える沼宮内駅と姫神山 |

レストランから↓本日のメニュー説明、三浦正美さん、大樹さん親子も |

直売所は新鮮野菜が飛び切り安い、松茸も今年はよく獲れるとのこと |

お母さん奮闘中 |

こんなに売れちゃって・・・ |

ごちそう様でした

ごちそう様でした

澤藤顧問、齊藤幹事、中村和子代表、千種会長、後ろのポスターは35年前のお母さん達 |

くずまきジェラートメニュー |

| 鈴木町長(上写真)が行事の合間を縫って、駆けつけて下さいました。食料自給率もエネルギー自給率も100%を大きく超える葛巻町の現状を、いつもの情熱でお話下さいました。お忙しい中、どうも有難うございました。 酪農家女性の自主グループ「よつば会」のリーダー中村和子さんもバスのマイクでクローバー畑の稼動に至るお話をして下さいました。そもそもの「よつば会」の発足は、酪農家と結婚し、家にとじこもりがちな若妻たちが、1976年に結成したものだそうです。もうそれから37年・・・酪農家のお母さんたちの20年前からの夢が、自分たちの搾ったミルクでジェラートを作り、お客様に自ら販売することでした。しかし、酪農は生き物が相手、しかも餌やりや搾乳、牛舎の掃除など、朝早くから重労働で、休日と言うものがありません。子育て期間などはとてもじゃありませんが、時間に追われてそれどころではありませんでした。しかし子育ても終わって、少しゆとりができたお母さんたちが、長年の夢をかなえようとしたとき、問題は資金でした。建物や設備などで3千万円ぐらいのお金が必要です。そこで国の6次産業化支援で農水省から工房建築費の50%を補助頂き、葛巻町からはその他の80%を補助頂き、足りない分はJAから融資して頂いて、女だけで金策できました。それもこれも、全面的にバックアップして下さった鈴木町長のお蔭です、と感謝の言葉がありました。 8月23日に開業して以降、大変お客様が多く、大賑わいで、それもこれも「くずまきブランド」のお蔭だと思いますと、中村和子さんはおっしゃいました。東京都豊島区の生まれで、大学で知り合った旦那さんと結婚して葛巻へやってきました。その旦那さんが、前町長です。落宰さんの話では、この方も株式会社岩手県葛巻町の社長みたいな方だそうです。 |

クローバー畑 14時40.分出発

![]()

![]()

![]()

![]() 16時00分 石川啄木記念館(盛岡市) トイレ休憩のつもり

16時00分 石川啄木記念館(盛岡市) トイレ休憩のつもり

| 当初の予定には無かった盛岡市玉山区の石川啄木記念館、しかしトイレ休憩のつもりが、先輩の教壇に立った渋民尋常高等小学校の様子を見たい、という人たちが校舎の中を見て回り、思いがけぬ感激の見学会になりました。庭には啄木と子供達の像があります。なおこの記念館の奥には啄木が育った宝徳寺があり、国道4号線を横切って、北上川方面に下って、川畔の丘上の渋民公園には啄木没後10年目の1922(大正11)年4月、啄木の命日に建立された啄木の歌碑第1号があります。“やはらかに柳あをめる北上の岸邊目に見ゆ泣けとごとくに” と刻まれています。吊り橋の鶴飼橋がかかる北上川を見下ろし、背後には女性的な山容の姫神山を、相対して男性的な岩手山を望む絶景のスポットです(下参照)。右は昨年ある会合で講演していただいた啄木記念館学芸員の山本玲子さん |  山本玲子学芸員 |

|

在京盛岡広域産業人会 盛岡広域8市町村:盛岡市、八幡平市、雫石町、 葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町 盛岡市玉山区の石川啄木碑から見た 左写真:岩手山 と 右写真:姫神山 |

|

| 石川啄木記念館のすぐ近くに姫神ホールもあります。玉山区はシャンゴーの鷹こと高橋孝志幹事のふるさとですが、9月の台風の豪雨で大きな被害が出ました。親族宅も・・・・・ 高橋さんは2011年8月20日、姫神ホールで震災復興チャリティイベント『シャンゴーの鷹と仲間たち』を開催、売上を復興義援金として盛岡市にプレゼント → クリック |

|

|

|

|

| 渋民尋常高等小学校の校舎と啄木と子供達の像 | 校舎内 下は教室 |

| 宮沢賢治のモニュメントが並ぶイーハトーブアベニューは、全長400m その路上いっぱいに所狭しと店が並び、買物客が道を埋め尽くし、新鮮な野菜や果物、漬物などが格安の値段で売られています 材木町商店街振興組合 よ市おんらいん 15:00~18:30頃(4月~11月の土曜日) 「よ」の一文字には、 萬(よろず)、余(よ)、良(よい)、与(よ)、喜(よろこぶ) というたくさんの意味が込められています 夕暮れ刻の盛岡市材木町・・・ベアレンビールを片手に地元産品の並ぶ市を見て・・・・ |

|

|

盛岡市材木町の名店、光原社にもどうぞ・・・・ 大正13(1924)年宮沢賢治の生前唯一の童話集[注文の多い料理店]を発刊、社名も賢治の手によって光原社と名づけられました。これは、賢治と創業者が盛岡高等農林学校で先輩、後輩の縁によるものです。当時、花巻農学校の教師をしていた賢治を訪ねた創業者は、賢治から膨大な童話の原稿を預かり、これが「注文の多い料理店」の発端になりました。童話名や光原社の社名をめぐって二人の間で楽しいやりとりが交わされたようですが、結局この名前に落ち着きました。二人の夢を乗せたこの童話集は残念ながらほとんど売れず、注文の少ない童話集となりました。創業者は生涯を閉じるまで、この「注文の多い料理店」と宮沢賢治を語るとき、充分な満足感に浸っていたとのこと。言うまでもなく賢治という天才と接し得たこと、特に一冊の本を通じて「いーはとーぶ」の夢を見たことによるものと思います 「くるみクッキー」が大人気で、注文が大変混み合っているそうです |

いろいろな店が出ています |

材木町永祥院の墓参り |

| ベアレンビールでドイツ風ビール”アルト”を飲みました。寒くなって、強風でしたが、飲まずにはいられません。ドサクサに紛れて、祖父の墓参りをした澤藤隆一、高校同期の石川金物店に一戸裕子さんと挨拶に寄りました。バスを待つ間の寒かったこと・・・ |

| 盛岡市東京事務所の高橋孝子副所長が、別の公務から駆け付けて下さいました。前日は繋温泉随一の高級宿「四季亭」だったそうで、荷物をたくさんぶら下げて・・・ 皆さん寒いのにベアレンビールはやはり飲まずにはいられないようです |

|

以前は「南部富士見ハイツ」の名で親しまれていた施設が、装いも新たに、東北最大級のラドン岩盤浴を備え、健康と美の宿「赤い風車」として生まれ変わりました。名湯の大浴場『鶯の湯』と露天風呂のほか、女性24床、男性16床のラドン岩盤浴を備え、温泉プラス岩盤浴という新たな湯治の形を提供しております。また、お食事では「雫石牛」や「南部かしわ」といった安心でおいしい雫石産の食材を使用した品も用意しています・・・雫石町のホームページで紹介されております 場所は南畑小学校の隣、鶯宿温泉の入り口です |

|

明るく大きな名湯「鶯の湯」大浴場 |

東北最大級のラドン岩盤浴施設 |

雫石食材のお料理で自慢のおもてなし |

さあ、岩盤浴は無理だけど、一風呂浴びたいですね・・・恒例の懇親会は盛り上がりますよ 各市町村差し入れのお酒やワインもこんなにたくさん集まりました。誰が飲むの?  余ったら、夕食後の2次会のほうに回ります・・・ まずは千種会長挨拶  雫石町の深谷町長がお忙しい中わざわざ駆け付けて下さいました。有難うございます。 夕食は写真のように盛りだくさんですが、「雫石町の食材はあまり無いねぇ」と深谷町長残念そう 雫石産の食材と言えば「雫石牛」や「南部かしわ」ですが、蟹や海老、マグロの刺身など海産物主体でした 野菜類は地元産でしょう  なにしろ、蟹と海老、ホタテ焼き・・・後からご飯なんかも出てきたけれど、とても食べ切れません 左上の鉄鍋は芋の子汁、右下画像からはみ出ているのは煮付け、左下のキリセンショが地元らしい

|

雫石十景「逢滝」 |

鶯宿温泉を散策される方は、早起きして朝食前に散歩されますと、よりいっそう朝食がおいしく頂けます(^-^) 上の地図をご覧下さい。雫石町御所湖から鶯宿温泉へ向かいますと、南畑地区第33地割でT字路があります。左折して大村小学校経由西和賀町沢内へ南畑川沿いに向かう1号線と、真っ直ぐ南畑小学校経由鶯宿温泉へ向かう道に分かれます。大村方面には右手に男助(オスケ)山、左手に女助(メスケ)山という山があり、その谷合に大村小学校があります。ず~~~っと真っ直ぐというかクネクネと山道を進みますと、沢内甚句で有名な秘境に入り込みます。こう書くと簡単ですが、実際には奥羽山脈の山深き道ですから、行けと言われてもよう行かん、というような土地柄です。旧沢内村役場の近くには夜でも真昼 |

|

「赤い風車」は南畑小学校を過ぎて、鶯宿温泉の入り口にあります。その先に森の風という、鶯宿温泉最大の大ホテルがあり、さらに進んで鶯宿温泉街に入りますと、2011年に泊まった加賀助や、鶯宿温泉随一の長栄館があります。川沿いに鶯宿温泉街を突き抜けて西和賀町へ向かう道路沿いに逢滝(おうたき)があり、温泉街から歩いても数分の距離で、新緑や紅葉が見事な逢滝は、水量の豊かな流れが清々しく、雫石十景のひとつです。ちなみに更に上流には鶯宿ダムの人造湖があります。男の助平と女の助平が滝で逢瀬、少子化対策になると思うのですが・・・。以前の話ですが、深谷町長に、全国助平サミットを鶯宿温泉でやったら?と提案しましたが、町長は無言でした(>_<)。 |

|

金網閉鎖された門がわびしい |

常磐ハワイアンセンターと並ぶ大規模な波打つ浜辺を持つ施設、その威容も霞む |

閉じて長い川口ホテルの屋根には雑草が生えている |

鶯宿梅ホテルも閉じた |

平成16年に温泉活性化事業で造られたうぐいす湯の里公園には足湯もあり |

深い谷あいを川が流れる水辺公園には鶯宿温泉への愛とおもてなしの気持ちが… |

鶯宿川の上流左に白堊の長栄館、この橋の右手前に2011年宿泊のホテル加賀助があります |

ホテル加賀助はリニューアル中 |

| 栗拾いしながら逢滝へ向かいました。鶯宿温泉長栄館を過ぎ、民宿けむやまも過ぎたあたりで雨が強くなり、逢滝直前やむなく諦めて引き返しました。往復5kmの散歩。 「赤い風車」の朝食はAM7:00~バイキング形式です。多彩な朝食メニューをゆっくりいただきました。小岩井の地元なのに何故か岩泉ヨーグルトがあり、一方井そばなどもありました。一方井はいっかたいと読み、岩手町です。その南に同じ岩手町で土川というところがあり、土川そばが有名です。共にそばらしい黒さがあり、土川そばはつるりとしてコシがあり、一方井そばはややサクサクしてあまりコシはありませんが蕎麦の風味が抜群。土川そばは土産物店や、銀河プラザでも売っているのでよく食べますが、なかなか一方井そばにはお眼にかかれないので感激しました。 |

|

| 岩手町の佐々木光司課長は、所用が有り、この撮影直前のバスで帰られました 9時00分 鶯宿温泉「赤い風車」 出発 2010年10月9日の旅行のときは、網張温泉に宿泊して、真っ直ぐ南下し、雫石駅の西側から雫石町西安庭を通って、町場地区から慰霊の森の西側~矢櫃地区~南晶山トンネル~矢巾町広宮沢へ山越えしました。この道路は町道でしたが、その後県道になりました。8月9日の豪雨災害で通行止めが続いていましたが、在京盛岡広域産業人会ご一行様が見えると言うので、急遽補修、通行止め解除となりました(ってわけありませんが、とにかく9月9日に解除となりました)。赤い風車から真っ直ぐ矢櫃地区に向かい、二つのトンネル(南晶山第1、第2トンネル)を通りましたが、途中様々なところで、豪雨災害の爪あとを目にしました。矢櫃地区ではコンクリートの橋が完全に落ちているところもありました。路側には随所に赤いコーンが立っていて、まだ未改修の危険ゾーンがあちらこちらに残っています。8月9日の豪雨では御明神地区と御所地区の被害が甚大でしたが、9月16日の台風18号では特に西山地区が被害を受けました。深谷町長の挨拶では、町内の被害は、町の年間予算を超えて70億円にも迫る凄まじさとのことです。豪雨災害の爪あと

紫波町では流木をマキなどとして引き取る団体を募集中ですがあまり手を上げるところはない模様。矢巾町のけむやまダムが溢れて、流木が散在したので、まとめておいてありましたが、やはり冠水した木材は、いろいろあるそうで・・・

こだわりのトマト水耕栽培を行う農業法人の視察 ---> ホームページ |

|

銀河農園の橋本正成社長は良く話される方で、お客様へのサービス精神に溢れていました。薬剤師で、薬の商売から、本当に体に良いものを作ろうと、このトマトハウス栽培を始めたそうです。トマトはアンデス原産なのでもともと寒冷気候を好むというところから話が始まりました。皆さん、トマトのおいしい季節をご存知ですか?トマトのシュンは夏だと思っている人が多いでしょうが、実は暑い時期から秋はおいしくないんですよ、特に日本独特のフルーツトマトは冬から早春がおいしいんです。ウチは水耕のほかに、土耕でフルーツトマトも作っています。土でトマトを甘くするには徹底的に水をやらず、もうだめだ、と言う頃に少しだけあげる、徹底的にいじめて育てます(これを業界用語で締め栽培と言います。永田農法などです)。 |

| トマトの食べ方も日本人は異常なんです。そもそもトマトを生で食べるのは日本人と韓国ぐらいです。外国のトマトはまずくて食べられません。それなのに外国人はトマトをよく食べます。それは加熱するからです。酸っぱいトマトが、加熱すると甘くなります。外国では大量消費しますから、日本のような果物のように甘いトマトは高くて誰も買いません。 | |

スプレーポニック栽培 |

銀河農園のブランド 「賢治のトマト」 |

「賢治のトマト」飲むトマト |

苗のうちはこんな根ですよ 後ろはタンクと暖房機 |

収穫するようになるとホラこんなにビッシリ根が |

まだ若いトマトは下の実の色薄い |

| 寒冷気候を好むトマトは本来北海道とか北東北のような寒冷地が栽培に適しています。しかも紫波のように日照が多いところでは暖房しなくても日中は太陽だけで十分に暖かい。今30℃ありますが、見てお分かりのように10月でも天窓を開いたりして外気を入れるくらい、太陽エネルギーの恵みは大きい。真冬の夜は暖房しますが、これにはマキのボイラーを使っています。油ではありません。ハウスは暖めるのは簡単ですが、冷房を使って冷やすのは電気代がかかってペイしません。だからこそ、寒冷地が適地です。熊本まで銀河農園のトマトは売れますし、今や銀座にも出ています。そしておいしいトマトには日光が必要です。植物工場で人工光が注目されていますが、太陽光にはかないません。このハウスは紫外線カットしています。それは受粉のためにマルハナバチを導入しているからです。トマトは暑い時期に苗を定植して、最初は根も小さいのですが、どんどん根が成長して養分を吸い上げて成長します。1段、2段、3段と葉が開き、花が咲き、結実しますが、今の時期のトマトは、生食ではおいしくありません。もちろん加熱すればおいしいですよ。果実を見ると青いながらも色が薄いでしょう。4段、5段となってくると根がビッシリと生えます。トマトは青いながら色が濃くなり、赤くなっても濃い赤になります。おいしいかどうかは色でも見分けられます。ヘタのところまで赤いのが完熟トマト、そこだけ青いのは青いうちに収穫したトマトで、我々はそういう出荷の仕方はしません。 |

苗をセットして間もない状態、豪雨のときはプールになったそうです |

収穫のために結実部分が常に手の届く範囲に、伸びたら下げて茎はトグロ巻く |

| いつも立ち位置でトマトを収穫できるように、成長したら下の葉は摘み、上からワイヤで吊って、下の茎はトグロ巻きます。今日は従業員が休みで、日本に勉強に来ているベトナム人の方が作業しています。彼らもトマトは大好きですが、加熱調理します。トマトは1日に何トンもの水を吸います。これを塩素の入った水道水でまかなったら、料金がとんでもないことになります。銀河農園では地下150mの地下水を汲み上げて使っています。年間を通して同じ水温でしかも何十年も前に降った雨が地中浸透して、ミネラルたっぷりの水だからおいしいトマトができるのです。海外販売は?輸送代が高いから、そこまではどうでしょうか? |

熱心な橋本社長の説明に聞き入る見学者 |

最後に試飲、カゴメと飲み比べ、このジュース1本600円、大量にお買い上げ |

| 橋本正成社長は言いました。「日本ではトマトのヘタが無いと商品価値が無いのですが、皆さんヘタをどうしてますか?捨てるでしょう?家庭やレストランでゴミになるものを、何も付けて出荷することはないと思うのですが、何故日本ではヘタが必要なのでしょう?外国のトマトはヘタは無いんですよ」・・・ここでも日本人の異常性がわかりますね。多分日本人の美意識なのでしょう。合理的な外国人から見れば、日本人はヘンなのです。 最後にカゴメのトマトジュースと飲み比べさせて、さあ、どうだ!憎いですねぇ~、誰しも銀河農園のほうを選ぶでしょう。皆さん、手絞りの高価なトマトジュースを買ったので、十分な売り上げになったのではないでしょうか。トマトジュースはアミノ酸が豊富なので、例えば味噌汁などに少し加えるとまるでホタテ汁のように魚介類の味がするそうです。 |

銀河農園の隣のリンゴ畑 |

2日目は滝沢村のバスでした |

| 注)トマトは世界的に大変人気があり、日本はたいへん消費量が少ない国です。多いのは中東から地中海沿岸、ドバイのあるアラブ首長国連邦などは日本人より一桁多い消費量です。エジプト、ギリシャ、リビア、チュニジア、イスラエル、レバノン、イタリア、シリア、トルコ、イラク、ポルトガル、イラン、スペイン、米国、・・・などは皆大消費国です。政治的あるいは経済的にきな臭い国ばっかり・・・もちろんイタリアンにはトマトは欠かせません。地中海沿岸は気候が良いので野菜も果物も生産適地です。ずっと北に行って、面積の狭い国なのに世界の農業先進国オランダは花だけではなく、トマトの生産でも有名です。緯度はサハリンぐらい、北海道より北なのです。それなのにトマトができる?それは、施設栽培であって、温暖な地域では収穫期が決まってますが、施設栽培農業ではエネルギーがかかるものの1年中栽培ができる、しかも冷房はせず暖房だけならマキなど自然のものを利用して植物を育てますから、化石資源を燃やすのと違って循環サイクルが保てます。すなわち施設栽培農業にとって、北国が適地であるというのはこれでもわかります。 国別の人口1人あたりのトマト摂取量→カゴメのホームページ(FAO(国連食糧農業機関)の2004年統計) 農水省のホームページは2007年統計で、国民一人当たりのトマトの年間消費量は1位がエジプトで、やはり日本人の10倍以上の摂取量です 国別トマト生産量・・・「野菜ナビ」の国別ランキング2011(単位:トン) 1位 China 48,576,853、2位 India 16,826,000、3位 United States 12,624,700、4位 Turkey 11,003,400、5位 Egypt 8,105,260 日本は29位にランクイン、70万トン、なんと中国のわずか70分の1です。 トマトやキュウリについては三基計装株式会社(株式会社チノーの100%子会社)のホームページに詳しく載っています |

| ここは2010年10月にも行きましたが、まだオープンしてなくて、紫波中央駅を見学しました。駅前には平成10年開業を記念したモニュメントもありましたね→クリック あれから3年、街づくりの結果が見られます。楽しみですね オガールは予想をはるかに超えて素晴らしいものでした。オガールプラザは出来上がっており、藤原町長がずっと一緒に案内してくれました。次に野村胡堂・あらえびす記念館での催し物(講演会・コンサート)に行かなければならないお忙しい時間の合間を縫って、どうも有難うございました。オガールプラザについては下で詳しく説明します。サンビレッジ紫波や岩手県フットボールセンター、駐車場、調整池は既に出来ています。 |

| オガールタウンは宅地分譲 57区画、高気密高断熱住宅で、低エネルギーの未来型住宅を構想しています。もう分譲開始しているかも?詳しくはお問い合わせ下さい。オガールベースはビジネスホテル事業、アリーナ事業、スポーツアカデミー事業を展開する店舗・オフィス系テナントが入居する「民間複合施設」で、2014(H26)年7月オープン予定です。紫波町新庁舎はPFI方式を採用し、整備が進められていて、2015(H27)年5月開庁予定です。オガールベースと紫波町新庁舎は着工しました。オガール広場は、オガール地区の中央にあり、紫波町への来街者を迎え入れる庭園ラウンジのような屋外空間で、芝の広場、スタジオ、マウンド、あやとり道、まちのえぐねなど、様々な活動を促す要素で構成され、市民が誇りと愛着を感じる空間に整備して行くそうです。実際、小さな子供を連れた家族などが来て、楽しそうに遊んでいましたし、バーベキューをする若者達や家族連れもいました。まち全体でこどもたちを育てていく空間造りと感じました。D街区はまだ構想中のようです。 |

| オガールマルシェの今年の9月1日の売り上げは史上最高だそうですよ。肉も魚も野菜も果物も、米も麺類も酒も、とにかく何でもあります。野菜も新鮮で安いですが、果物、特にぶどうが信じられないほど安かったので、買って帰る電車の中で、葡萄の良い香りが辺り一面に拡がりました。マルシェを出た目の前は芝生にバーベキュー場があり、1スポット¥100/1時間の低料金で利用できますが、食材はマルシェで買ってくれば良い、こんな便利なバーベキュー場は日本広しと言えど、ここが一番でしょう。 |

藤原町長のご挨拶(情報交流館) |

天井からつるされた縦幕 |

情報交流館は様々な使われ方がされそうです |

| オガールプラザは快適で素晴らしい施設、藤原町長が自慢したくなるのが良く分かりました。工藤館長、どうも見たことがあるひとだなぁ~と思っていたら、実は齊藤新一幹事の大学同期同学科でした。工藤さん、齊藤さん、そして澤藤の共通の恩師である故一戸英敏先生の娘さんが旅行に参加されてると聞いて、挨拶されておりました。 オガールプラザは10の民間テナント(飲食・物販・医療・教育系)と、紫波町が運営する紫波町情報交流館と図書館、子育て応援センターしわっせ、マルシェで構成される『官民複合施設』です。木造一部鉄筋コンクリート造りの2階建てで、図書館の天井を見たら、牧舎のような構造で、梁の構造が独特であって、建築許可を取るのに苦労したと町長がおっしゃってました。皆さん、いらしたらどうぞ見上げてみて下さい。細い梁でスッキリ支えています。図書館には子供もいればお母さんもおり、定年過ぎたようなおじさん、調べ物しているようなおばさんもいらっしゃいました。お弁当持って、ペットボトル持って、1日図書館でくつろぐような人もいるそうです。一戸さんは羊土社の本はあるかしらと探し、落宰さんはウチの本は?と見ていたかどうかはわかりません。雑誌はものすごく多種類のものが置いてあり、この購入費用は大変でしょう?とたずねたら、民間で購入してお店に置いて見終わったようなものを払い下げてもらうので、最新のものでは無いとのこと、なるほど、それはそうでしょう、こんなにたくさんの雑誌の最新版を置いたら、本屋さんは飯の食い上げだし、税金がたまらないというわけで、工夫してるなぁ~と感心。図書館のお姉さんの制服も素敵で、こんな図書館がすぐ近くにあったら、老後は快適だろうと、既に●●に片足突っ込んでるような旅行参加者の皆様は思われたのではないでしょうか。 2階には静かに勉強できる場所、くつろげる場所、子供を遊ばせるところ、音楽の演奏練習場所、発表できる場所、ちょっとした講演会やセミナーが出来る場所、いわゆる押し付けではない、自分達が考えて利用する方法も様々に考えられる、まさに利用者目線に立って考えられた施設になっております。子供から老人まで、あらゆる階層に、自分達なりの利用方法を考えてもらう施設というのは、新しい発想だなぁと感じ入りました。 |

| オガールプラザから東北東に見える台形状の山が東根山(928.4m)、視線を右方向すなわち北方向に向けて行きますとポッコリ尖った南昌山(848m)、そして箱ヶ森(866m)が見えて、これを「志波三山」と呼びます。岩手県の紫波町、矢巾町、雫石町、そして盛岡市の4市町にまたがる山々の通称で、紫波町のラ・フランス温泉館から登り、盛岡市の繋温泉(御所湖)に下る20kmにも及ぶ長大な縦走路を約10時間かけて歩き続ける、「志波三山縦走登山」が毎年行われます。南昌山から箱ヶ森に向かう途中にある「毒ヶ森」は「どくがもり」ではなくて「ぶすがもり」だそうですが、ブスが毒って、可哀そう過ぎます。綾小路きみまろに言わせますと、生きる権利があるのです、でも資格はないんですって(>_<) 箱ヶ森は繋温泉の背後にそびえ、南昌山もそうですが、信仰の山です。更に視線を右に向けて行きますと、クッキリと岩手山の雄姿が目に入ります。この日のような透き通った青空のオガールからは、なんとも表現しがたい、美しいというか雄大と言うか、一大パノラマが開けていました。 これから建設される広場の住宅棟は、高気密高断熱の低エネルギー住宅が立ち並びます。誰がなんと言おうと住みたくなるシチュエイションですよね?官民が連携したオガールプロジェクト、見学者が押し寄せてくるでしょう。素晴らしい! |

昼食はナント!昼から居酒屋・・・入り口です |

店内、スタッフは皆若者でした |

|

オガールでランチと言えば”シュガーズカフェ”が普通です。しかし在京メンバーが紫波まで行って、Cafeは無いだろうということで、普段は17時開店の居酒屋を特別に開いてもらったそうです。ご配慮有難うございます。右メニューでお分かりのように、紫波と宮古の食材にこだわったのが嬉しい。右上の飲み物は麦茶です |

|

| 炭焼き居酒屋「真魚板」は盛岡に複数店舗を持っていますが、若い経営者で、スタッフも皆若者。居酒屋でアルコール頼まなければ失礼だろうと生ビールを頼んだら、ナント!夜の半額、ラッキー!ただし、本来ランチタイムには店が開いていないので、半額特典には有り付けませんよ。在京盛岡広域産業人会様特別サービスです。芋の子汁は紫波ポークの豚汁でした。盛岡広域の芋の子汁は、あっさりしたスープのとれる鶏肉が多く、薄い醤油味が一般的です。ところが、仙台などは豚肉で味噌味、山形は牛肉や豚肉です。まあ、何にせよ秋の味覚はどうやってもおいしいもの、芋の子汁をお替わりして下さいと言われたけれど、量が多くて無理でした。これでもか、と紫波ポークが入っていました。松茸ごはんはお替りしている人がいました。おいしいご飯でした |

三代目藤原誠太さんが蜂の生態や日本の現状について説明 |

ネットつきの麦藁帽子で防護して見学、鈴木さんも、吉田さんも、菊池さんも・・・ |

Welcome挨拶 |

養蜂は荒い道か・・・ |

試し嘗め販売、二代目の誠市さんと由美子さんが応接して下さいました |

巣箱からハニカム取り出して説明 |

藤原養蜂場本館 |

| 一家で結束して商売しているだけではなく、蜂そのものについて研究し、ビジネスにアカデミック性が加わっているため、余計に有難く感じられます。蜂蜜やプロポリスは、今や健康食品としてすごい人気、老舗でありながらたゆまぬ研究、努力、大したものです。藤原誠太さんは養蜂について研究され、東京農業大学の客員教授になったり、銀座ハチミツプロジェクトに協力したり、講演や各種の本の執筆、テレビ出演など八面六臂の活躍で、各種賞を受け、大変有名人です。「日本在来種みつばちの会」会長でもあります。また藤原誠太氏の奥様の由美子さんも、福音館書店から「はちみつ」を執筆、刊行されたり、蜂類の研究で岩手大学農学部大学院にて博士号を取得されるなど、ご活躍です。 |

|

藤原養蜂場からキャンペーンのお知らせ--->一度商品をご購入いただいた時にご住所をお知らせくださったお客様には、物産展でご利用できる

割引とお土産の特典が受けられる葉書をお送りしています。 また、お中元、お歳暮、御年始には

お得意様謝恩セールの葉書をお送りしております。 是非ご活用下さい 詳しくは藤原養蜂場のホームページをご覧下さい |

| 私たちが訪問した前日には、今年で13回目となる、あさ開「蔵まつり」が、10:00から開催されたそうです。恒例の大餅まき大会(今年は2013個)や、メーカーならではの「アウトレット販売」、吟醸練り粕の「詰め放題販売」、たくさんの賞品が当たる「大抽選会」など、お得なイベントが盛りだくさん、美味しい屋台もたくさん出店したそうです→クリック |

あさ開が大慈寺町にあるのは水が良いからでしょう |

いらっしゃいませ~、見学者案内は手馴れたもの |

新酒出来たら杉玉が新しくなります |

可愛いガイドさん |

ガラス張りの酒造見学コース |

構内の神社を見たら商売繁盛祈願、この方達、会長、社長です |

あさ開の売店にはお酒のほか岩手のさまざまな土産物がいっぱい |

| あさ開は見学者が続々詰め掛けてきます。大型バス用駐車場が用意されており、私たちが到着したときには山交バス(山形交通)が止まっており、出発するときには岩手県北バスが居りました。この酒蔵は、手造りと自動化が並存しています。手造りというといかにもおいしそうという感じを受けますが、酒造りは発酵ですから生き物に活躍してもらわなければなりません。その工程を管理するのが杜氏です。その年の原料の出来具合、天候など、様々な要素をにらみながらの作業なので、毎年うまく行ったとか今年はだめだというようなことが起きます。匠のワザをコンピュータに入れ込んで、自動化したほうが、品質の安定したおいしい酒ができるのです。あさ開のような取り組みをしないと、日本酒メーカーは生き残れないのでは、という気がします。 2013年9月9日(月)、岩手県清酒鑑評会が岩手県工業技術センターにて開催され、あさ開から出品したお酒8点すべてが金賞を受賞したそうです。おめでとうございます。もちろん、試飲して、金賞のお酒を買いました |

| 10月12日、13日の2日間、近くの鉈(なた)屋町界隈では、若者による手づくりイベントの「てどらんご」も開催されていました。滅多に無い機会なので見に行こうということになりました。鉈屋町は江戸時代の面影を残すところ、近年その古い家並みを残して行こうという運動が盛り上がっています。神子田朝市というのも有名です。環境省の[平成の名水百選』に選ばれた大慈清水と青龍水という湧き水が有名です。盛岡市のホームページ参照。また平民宰相原敬の眠る大慈寺というお寺があります。一戸家のお墓もあるそうな。 |

大慈清水は用水組合で管理されている |

大慈清水は一番井戸が飲料水、二番井戸が米とぎ場、三番井戸が洗い場 |

あっ、見たこと有る、記念写真撮ろうか? |

消防第二分団の火の見櫓 |

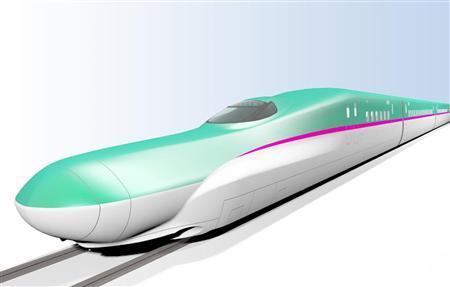

(上)はやぶさ・はやて (右)スーパーこまち 右下のように盛岡まで連結されます |

|

| E5系 | E6系 |

| 在京盛岡広域産業人会顧問 澤藤隆一 | |

| 1. | 盛岡駅西口バスターミナルでは雨が降ってきて、怪しい旅の予感。道の駅石神の丘では晴れたり降ったりめまぐるしい天気の変化で「○心と秋の空」のようでした。いきいき農場三浦大樹さんのプレゼンテーションで、やる気が伝わってきて頼もしく思いました。ベジパウダーについては参加者からさまざまな意見が寄せられていました。産直野菜は新鮮で安くて、思わず大量買いしてしまいました |

| 2. | くずまきジェラートは農業と6次産業化についての事例として、以前見学した雫石町長山の「松ぼっくり」と同様な事例です。酪農家のお母さんたちがよくぞここまでこぎつけたと、感動しました。「松ぼっくり」は隣接して野菜の直売所があります。「クローバー畑」は金土日祝日だけの営業ですが、もしここに葛巻のミルクや、ヨーグルトやワイン、土産のお菓子、野菜などが置いてあったらさぞ売れるだろうな、と思いました。皆さん、車で来ますから、重くたって構わない、町内の業者と提携して、出張販売してもらえば良いのではと思いました |

| 3. | 石川啄木記念館…記念館そのものには入りませんが、渋民尋常高等小学校の建物を見れて感激!ここでの青空は天下一品でした。空はこんなに青いのかという紺碧の青空、そこに薄く上弦の月が見えました。この時刻は月の弦は左でした。「上弦の月と言えば?」、「吉田拓郎の旅の宿だよ」と、参加者の年代を表す会話が交わされていました。この青空はPM2.5に悩む中国の人たちに見せてあげたいものです |

| 4. | 盛岡市の「よ市」を楽しみにしている方も多く、宴会・宿泊の |

| 5. | 鶯宿温泉は、昔ながらの温泉の楽しみ方、すなわち農作業で疲れた体を癒すための湯治から、生活にゆとりが出てきた高度成長期の温泉旅行、団体観光客の宿泊、宴会などのブームが過ぎて、デフレ停滞期の失われた20年の間にすっかり寂れてきて、豪華なホテルも小さな宿も、一様に危機を迎える温泉街の代表であります。今では都会でもSPAが出来て手軽に温泉が楽しめるようになりましたが、それでもまだ鶯宿温泉のようなところに行きたいと言う願望は皆さんの心の底にはあります。ではどうしたら?おもてなしのアイデアが必要ですが、つらつら思いながら朝食前に散歩してみました |

| 6. | 豪雨災害・・・昔では考えられなかったような被害が盛岡広域にも発生しました。これからは想定外などと言ってられないようです。地球温暖化の弊害がますます地域を襲ってきますから、自治体職員も新たな対応を迫られるでしょう。昨年は津波災害地域を目の当たりにしましたが、盛岡広域も今後防災対策にいっそうの努力が求められます |

| 7. | 銀河農園の社長は良く話される方でした。皆さん、手絞りの高価なトマトジュースを買ったので、十分な売り上げになったのではないでしょうか。カゴメのトマトジュースと飲み比べさせたら、誰しも銀河農園のほうを選ぶでしょう。しかし、後で考えたら、カゴメの数倍の価格ですから、おいしくて当たり前です。こうした「見せて」「体験させて」「買って頂く」という、いわゆる「見せる化セールス」が今の時代のトレンドだと思います。「売りに行く」とか「出荷する」のではなく、「来て頂いて」納得して買わせるわけです |

| 8. | オガールプラザ・・・3年前には夢のような話だなぁと思っていたことが、いざ現実になってみると、これは素晴らしいと実感しました。オガールプロジェクトのホームページにリンクしていろいろ勝手な視点でコメントしてみました。ハッキリ言えば、住みたい街だなぁ~というのが感想です |

| 9. | 藤原養蜂場・・・何の商売も大変だけど、生き物と上手く付き合ってそれを商売にしていくというのは、生半可な姿勢ではできません。藤原一族の本気度には恐れ入りました。そして素晴らしいと思いました。拍手です |

| 10. | あさ開・・・日本酒の酒蔵はドンドン減っています。それは酒そのものの需要減や、飲まれる酒の多様化によるものでしょうが、生き残るには工夫が必要で、売価のアップと製造コストの低減、品質の維持と顧客評価の獲得、様々な課題があります。この酒造メーカーにはこれらに対する一つの解答がありました。営業は明るく、仕掛けて、そして来て貰う、PRにはどんどん出かけていく、売り物を作る、技術を宣伝する、賞をとる、ここにも「見せる化セールス」がありました |

| 11. | 鉈屋町・・・守って行きたい街がある、おいしい水がある、ふるいまちに若者が集まる、朝早くには売るほうも買うほうも年寄り主体の朝市がでる、おもしろい一角です。こうした地域を保全していくことが、重要な観光リソースになって行く時代です |

| 12. | まとめ・・・盛岡広域の秋のご馳走は、出されたものから見てやはり芋の子汁なのだと思いました。また山芋料理→酢の物なども地域性があります。そして彩り野菜、おいしいご飯、きのこなどもこの時期の味覚です。一方井ソバやきりせんしょも嬉しかったですね。今回の訪問地のうち3箇所が、農水省東北農政局の岩手地域からの便り(平成25年度)に載っています。①道の駅石神の丘のベジパウダー、②くずまきジェラートクローバー畑、③よ市です。農業と消費者を結び付ける活動がこの地域で盛んなことを示しています。食の視察として、盛岡広域のほんの一部に触れました。楽しい旅行でした。もっと多くの人たちに体験してもらいたかったと反省しきり、早めの計画、予定への組み入れが必要で、総会前に事業計画を決めて、募集をすべきでしょう。 |

| お申し込み・お問合せ先 |

| ○盛岡市 商工観光部 企業立地雇用課 鈴木健二、菊池伸輔(課長) 〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2 TEL:019-651-4111(内線3714・3715) FAX:019-604-1717 E-mail |

| ○盛岡市東京事務所 高橋孝子、加藤 彰(所長) 〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1番地3号 市政会館5階514号室 TEL:03-3595-7101 FAX: 03-3595-7102 E-mail |